Qu'est-ce que la compacité d'une construction ?

Réponse immédiate

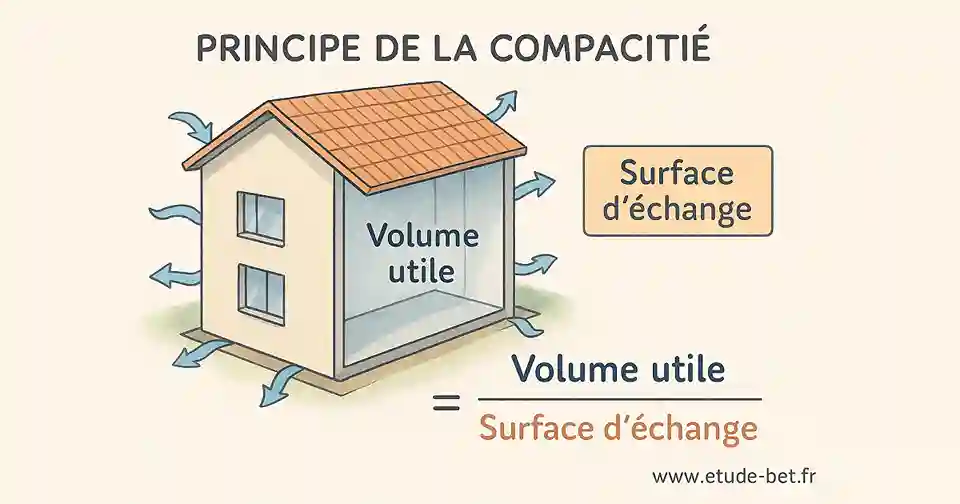

La compacité d'une construction mesure le rapport entre le volume intérieur et la surface d'enveloppe exposée aux déperditions thermiques. Plus une forme est compacte, plus elle limite les pertes énergétiques et améliore les performances thermiques du bâtiment en re2020.

Définition et concept de compacité

La compacité d'un bâtiment constitue un indicateur fondamental en conception thermique qui exprime l'efficacité géométrique de l'enveloppe. Elle se calcule comme le rapport entre la surface thermique utile (SRT) et la surface de l'enveloppe thermique en contact avec l'extérieur ou les locaux non chauffés. Cette approche s'inscrit pleinement dans la réglementation officielle RE2020.

Illustration du concept de compacité : rapport entre volume utile et surface d'échange

Une forme compacte minimise les surfaces d'échange thermique par rapport au volume habitable, réduisant ainsi les déperditions et optimisant l'efficacité énergétique. Cette isolation thermique optimisée influence directement les performances des études thermiques re2020.

Calcul et méthodes d'évaluation

Formule de calcul de la compacité

La compacité se calcule selon la formule : C = SRT / Aenveloppe où SRT représente la surface de référence thermique et Aenveloppe la surface totale de l'enveloppe thermique. Plus cette valeur est élevée, plus le bâtiment est compact et thermiquement efficace selon les exigences re2020.

Éléments de calcul de la compacité

- Surface thermique (SRT) : Surface habitable chauffée du bâtiment

- Enveloppe thermique : Murs, toitures, planchers en contact avec l'extérieur

- Surfaces vitrées : Fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes

- Ponts thermiques : Liaisons structurelles génératrices de déperditions

Valeurs de référence et interprétation

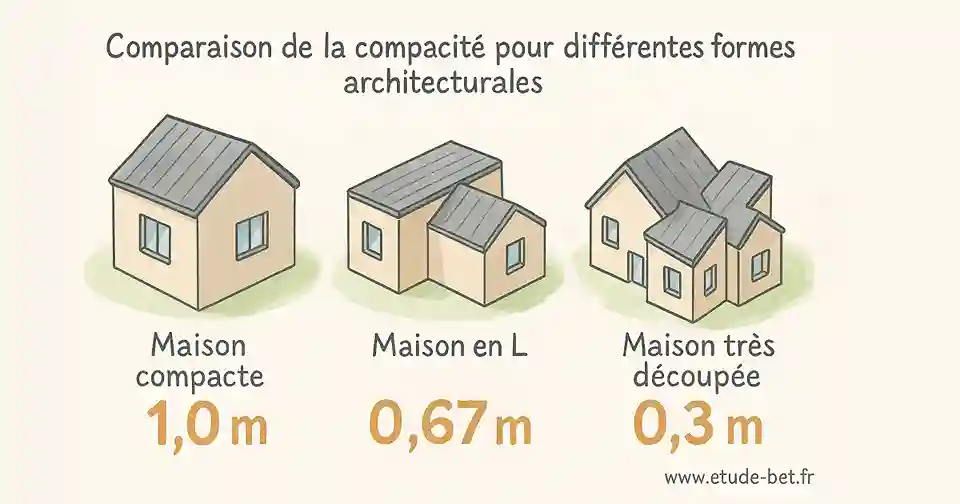

Les valeurs de compacité varient selon les formes architecturales. Une maison cube présente une compacité optimale autour de 1,0 m, tandis qu'une forme très découpée peut descendre à 0,3 m. L'objectif est de maintenir une compacité supérieure à 0,6 m pour garantir de bonnes performances énergétiques.

Exemple de calcul de compacité

Une maison de 120 m² SRT avec une enveloppe de 180 m² présente une compacité de 120/180 = 0,67 m. Cette valeur correcte permet d'atteindre facilement les exigences re2020 avec des solutions techniques standards.

Comparaison de la compacité pour différentes formes architecturales

Impact des formes architecturales

Formes optimales pour la compacité

Les formes géométriques simples offrent la meilleure compacité. Le cube constitue la forme optimale théorique, suivi de la sphère et du parallélépipède rectangle. Ces formes minimisent la surface d'enveloppe par rapport au volume intérieur et facilitent l'intégration des menuiseries et ouvertures.

Forme cube

Compacité optimale, ratio surface/volume minimal

Forme rectangulaire

Compacité correcte, adaptée aux contraintes d'usage

Forme complexe

Compacité dégradée, nombreux décrochés

Contraintes et décrochés

Les décrochés architecturaux (bow-windows, loggias, terrasses couvertes) dégradent la compacité en augmentant la surface d'enveloppe sans créer de surface utile proportionnelle. Chaque décrochement génère des angles sortants et entrants multipliant les ponts thermiques.

Influence sur les performances énergétiques

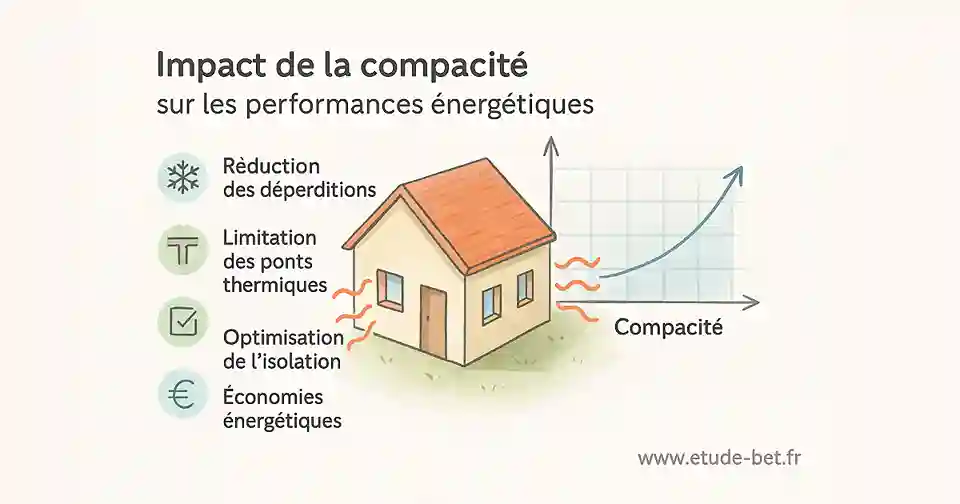

Impact sur les déperditions thermiques

La compacité influence directement les déperditions thermiques du bâtiment. Une forme compacte réduit les surfaces d'échange avec l'extérieur, limitant les pertes par transmission à travers l'enveloppe et diminuant les besoins de chauffage.

Bénéfices d'une forme compacte

- Réduction des déperditions : Moins de surface exposée au froid

- Limitation des ponts thermiques : Moins de liaisons structurelles

- Optimisation isolation : Enveloppe plus homogène et continue

- Économies énergétiques : Besoins de chauffage réduits

Relation avec les indicateurs re2020

La compacité impacte les trois indicateurs principaux de la re2020. Elle améliore le bbio en réduisant les besoins bioclimatiques, optimise le cep en diminuant les consommations énergétiques et peut favoriser l'icénergie selon les solutions techniques adoptées.

Impact quantifié sur les performances

Une amélioration de la compacité de 0,5 à 0,7 m peut réduire le bbio de 15% et le cep de 10%, facilitant significativement le respect des seuils re2020 sans surcroût technique majeur.

Courbe de l'impact de la compacité sur les performances énergétiques

Stratégies d'optimisation architecturale

Conception bioclimatique et compacité

L'optimisation de la compacité s'intègre dans une démarche bioclimatique globale qui concilie performance énergétique et qualité d'usage. Cette approche suit les recommandations du guide ADEME conception bioclimatique. L'objectif est de maximiser la compacité tout en préservant l'éclairage naturel, les vues et l'organisation fonctionnelle des espaces.

Implantation

Orientation optimisée selon le terrain

Volumétrie

Forme simple et efficace thermiquement

Ouvertures

Dimensionnement optimisé des baies

Équilibre compacité et fonctionnalité

La recherche de compacité ne doit pas compromettre la fonctionnalité du bâtiment. Il s'agit de trouver un équilibre entre performance énergétique et qualité d'usage, en adaptant la forme aux contraintes du programme architectural et du site.

Techniques d'optimisation

- Regroupement des espaces : Organisation compacte des fonctions

- Étages multiples : Développement vertical plutôt qu'horizontal

- Limitation des décrochés : Géométrie simple et rationnelle

- Mutualisation technique : Locaux techniques centralisés

Compacité selon les typologies de bâtiments

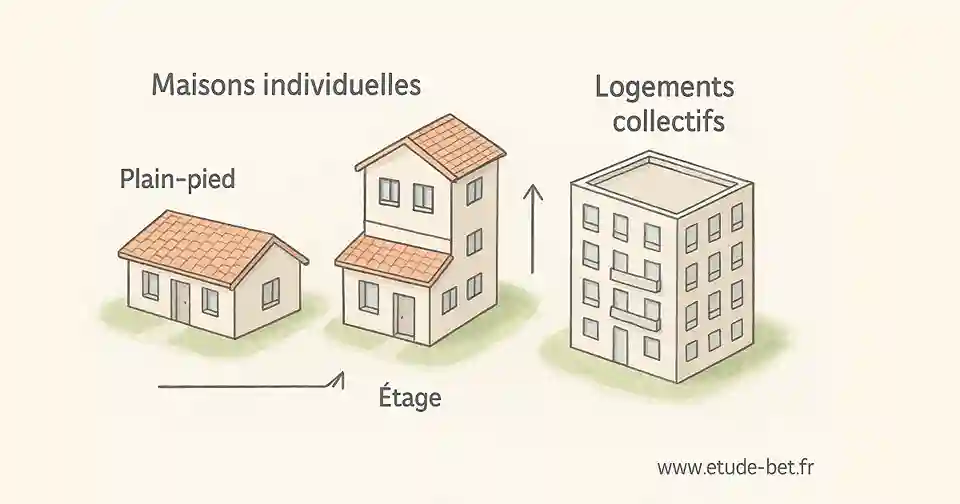

Maisons individuelles

Pour les maisons individuelles, la compacité optimale se situe entre 0,6 et 0,8 m. Les maisons à étage présentent généralement une meilleure compacité que les maisons de plain-pied de surface équivalente, car elles développent moins de surface de toiture. Ces données correspondent aux tendances observées dans les données INSEE construction.

Comparaison maison plain-pied vs étage

Une maison de 120 m² en plain-pied (12x10 m) présente une compacité de 0,55 m, tandis que la même surface répartie sur deux niveaux (8x7,5 m) atteint une compacité de 0,75 m, soit 35% d'amélioration.

Logements collectifs

Les bâtiments collectifs bénéficient naturellement d'une meilleure compacité grâce à la mitoyenneté des logements. Les formes en barre ou en plot optimisent le rapport entre surface utile et enveloppe exposée, facilitant l'atteinte des performances re2020.

Comparaison de la compacité selon différentes typologies architecturales

Bâtiments tertiaires

Les bâtiments tertiaires (bureaux, commerces) peuvent atteindre d'excellentes compacités grâce à leurs plateaux libres et leurs volumes simples. L'enjeu porte sur l'équilibre entre compacité et éclairage naturel pour garantir le confort visuel des occupants.

Contraintes et limitations pratiques

Contraintes réglementaires et urbaines

Les contraintes d'urbanisme (prospects, hauteur maximale, emprise au sol) peuvent limiter l'optimisation de la compacité. Les règles locales d'urbanisme imposent parfois des formes moins compactes qu'il convient de compenser par d'autres leviers de performance énergétique.

Principales contraintes limitatives

- Plan local d'urbanisme : Hauteurs, volumes, implantation

- Prospects réglementaires : Distances aux limites séparatives

- Coefficient d'emprise : Limitation de la surface au sol

- Servitudes particulières : Contraintes techniques ou patrimoniales

Adaptation aux contraintes de site

La topographie et l'orientation du terrain influencent les possibilités d'optimisation de la compacité. Un terrain en pente peut imposer des adaptations architecturales (sous-sol, décrochés) qui dégradent la compacité théorique mais restent justifiées par les contraintes naturelles.

Adaptation à un terrain en pente

Sur un terrain présentant 3 m de dénivelé, l'adaptation en gradins peut réduire la compacité de 0,7 à 0,6 m mais permet d'optimiser l'implantation bioclimatique et de limiter les terrassements coûteux.

Outils d'évaluation et de simulation

Logiciels de conception architecturale

Les logiciels de CAO intègrent progressivement des outils d'évaluation de la compacité en temps réel. Ces fonctionnalités permettent aux architectes d'optimiser la forme dès les premières esquisses, guidant les choix de conception vers des solutions plus performantes.

Interface d'évaluation de la compacité dans un logiciel de conception

Analyse comparative et variantes

L'étude de variantes architecturales permet de quantifier l'impact de différentes options de forme sur la compacité et les performances énergétiques. Cette approche comparative guide les décisions de conception vers les solutions optimales.

Variante 1

Forme simple, compacité 0,75 m

Variante 2

Forme découpée, compacité 0,55 m

Retour d'expérience et bonnes pratiques

Projets exemplaires

L'analyse de projets réalisés démontre l'impact concret de la compacité sur les performances énergétiques. Les bâtiments les plus performants combinent généralement une compacité optimisée avec des solutions techniques appropriées et une conception bioclimatique réfléchie.

Enseignements des retours d'expérience

- Importance de la conception : La forme impacte plus que les équipements

- Équilibre nécessaire : Performance et qualité d'usage

- Adaptation contextuelle : Solutions spécifiques selon les contraintes

- Optimisation globale : Approche intégrée dès l'esquisse

Recommandations pour les maîtres d'ouvrage

Pour optimiser la compacité, il est recommandé d'intégrer cette préoccupation dès les premiers échanges avec l'architecte et de demander une évaluation comparative des variantes de forme proposées. Cette démarche proactive permet d'optimiser les performances sans surcroût significatif.

Évolutions réglementaires et perspectives

Renforcement des exigences

L'évolution des réglementations thermiques tend vers un renforcement des exigences qui valorise les formes compactes. Les futurs seuils re2020 (2025, 2028) rendront la compacité encore plus déterminante pour l'atteinte des performances réglementaires.

Nouveaux critères d'évaluation

Les futures réglementations pourraient intégrer des indicateurs de compacité explicites, complétant les critères énergétiques actuels. Cette évolution orienterait plus directement la conception architecturale vers des formes optimisées.

Évolution prospective des critères d'évaluation de la compacité

Besoin d'optimiser la compacité de votre projet ?

Nos experts analysent la forme de votre bâtiment et vous conseillent sur les optimisations possibles pour améliorer la compacité et les performances énergétiques. Découvrez également nos tarifs de nos études thermiques personnalisées.

Analyser mon projetSection questions réponses :

Q : Comment calculer concrètement la compacité de mon projet de construction ?

R : La compacité se calcule avec la formule C = SRT / Aenveloppe. La SRT (surface de référence thermique) correspond à votre surface habitable chauffée. L'Aenveloppe représente toute la surface en contact avec l'extérieur : murs, toiture, planchers bas et surfaces vitrées. Par exemple, pour une maison de 120 m² de surface habitable avec 180 m² d'enveloppe totale, la compacité sera de 120/180 = 0,67 m. Cette valeur correcte permet d'atteindre facilement les exigences re2020. Votre bureau d'études thermiques calcule automatiquement cet indicateur lors de l'étude thermique réglementaire.

Q : Quelle valeur de compacité viser pour respecter la re2020 ?

R : Pour garantir de bonnes performances énergétiques conformes à la re2020, visez une compacité supérieure à 0,6 m. Les maisons individuelles performantes se situent généralement entre 0,6 et 0,8 m. Une maison cube optimale atteint environ 1,0 m, tandis que les formes très découpées peuvent descendre à 0,3 m. Plus la compacité est élevée, plus votre bâtiment sera efficace thermiquement. Une amélioration de 0,5 à 0,7 m peut réduire votre bbio de 15% et votre cep de 10%, facilitant ainsi le respect des seuils réglementaires sans surcoût technique majeur.

Q : Une maison à étage est-elle vraiment plus compacte qu'une maison de plain-pied ?

R : Oui, à surface égale, une maison à étage présente toujours une meilleure compacité qu'une maison de plain-pied. L'exemple est parlant : une maison de 120 m² en plain-pied (12x10 m) affiche une compacité de 0,55 m, tandis que la même surface répartie sur deux niveaux (8x7,5 m) atteint 0,75 m, soit 35% d'amélioration. Cette différence s'explique par la réduction significative de la surface de toiture et de plancher bas. Développer en hauteur plutôt qu'en largeur minimise l'enveloppe thermique tout en conservant le même volume habitable, ce qui se traduit directement par des économies d'énergie.

Q : Les décrochés architecturaux ont-ils un impact significatif sur les performances énergétiques ?

R : Oui, l'impact est mesurable et significatif. Chaque décrochement (bow-window, loggia, terrasse couverte) augmente la surface d'enveloppe sans créer proportionnellement de surface utile, dégradant ainsi la compacité. Un simple décrochement de 2 m x 1 m sur une façade peut dégrader la compacité de 10% et augmenter les déperditions thermiques de 5 à 8%. Ces décrochés génèrent également des angles sortants et entrants qui multiplient les ponts thermiques, zones de faiblesse dans l'isolation. Pour concilier architecture et performance, privilégiez les formes simples avec quelques décrochés bien pensés plutôt qu'une multiplication de volumes complexes.

Q : Comment améliorer la compacité sans sacrifier le design et la fonctionnalité ?

R : L'optimisation de la compacité ne signifie pas renoncer à l'esthétique. Plusieurs stratégies permettent de concilier les deux : privilégiez le développement vertical avec des étages plutôt qu'une extension horizontale, regroupez les espaces de manière intelligente pour éviter les volumes dispersés, et limitez les décrochés aux zones stratégiques qui apportent une vraie valeur d'usage. Les formes rectangulaires simples offrent un bon compromis entre compacité (environ 0,6-0,7 m) et souplesse architecturale. L'essentiel est d'intégrer cette réflexion dès l'esquisse avec votre architecte, car une optimisation en phase de conception ne génère aucun surcoût de construction tout en réduisant vos coûts d'exploitation de 15 à 25% sur la durée de vie du bâtiment.

Q : Quelle forme de bâtiment est la plus économe en énergie ?

R : Le cube représente la forme théorique la plus économe en énergie, car il minimise la surface d'enveloppe par rapport au volume intérieur. Cependant, en pratique, les formes rectangulaires simples offrent le meilleur compromis entre performance énergétique et contraintes d'usage. Pour les maisons individuelles, une forme proche du carré avec éventuellement un étage permet d'atteindre des compacités optimales (0,7-0,8 m). Les bâtiments collectifs bénéficient naturellement d'une excellente compacité grâce à la mitoyenneté des logements. L'important est d'éviter les formes en L, en T ou trop découpées qui multiplient les surfaces d'échange thermique et les ponts thermiques, pénalisant fortement les performances énergétiques.

Q : La compacité influence-t-elle directement les trois indicateurs re2020 (bbio, cep, icénergie) ?

R : Oui, la compacité impacte directement les trois indicateurs principaux de la re2020, mais de manière différenciée. Elle améliore significativement le bbio (besoin bioclimatique) en réduisant les déperditions thermiques à travers l'enveloppe - une forme compacte limite naturellement les surfaces d'échange avec l'extérieur. Le cep (consommation d'énergie primaire) est également optimisé car moins de surface à chauffer signifie moins de consommation énergétique. L'icénergie (impact carbone) peut être favorisé selon les solutions techniques adoptées, notamment en réduisant la quantité de matériaux d'isolation nécessaires. Concrètement, passer d'une compacité de 0,5 à 0,7 m permet de réduire le bbio de 15% et le cep de 10%, facilitant grandement le respect des seuils réglementaires.