Quelle est la différence entre la rt2012 et la re2020 ?

Réponse immédiate

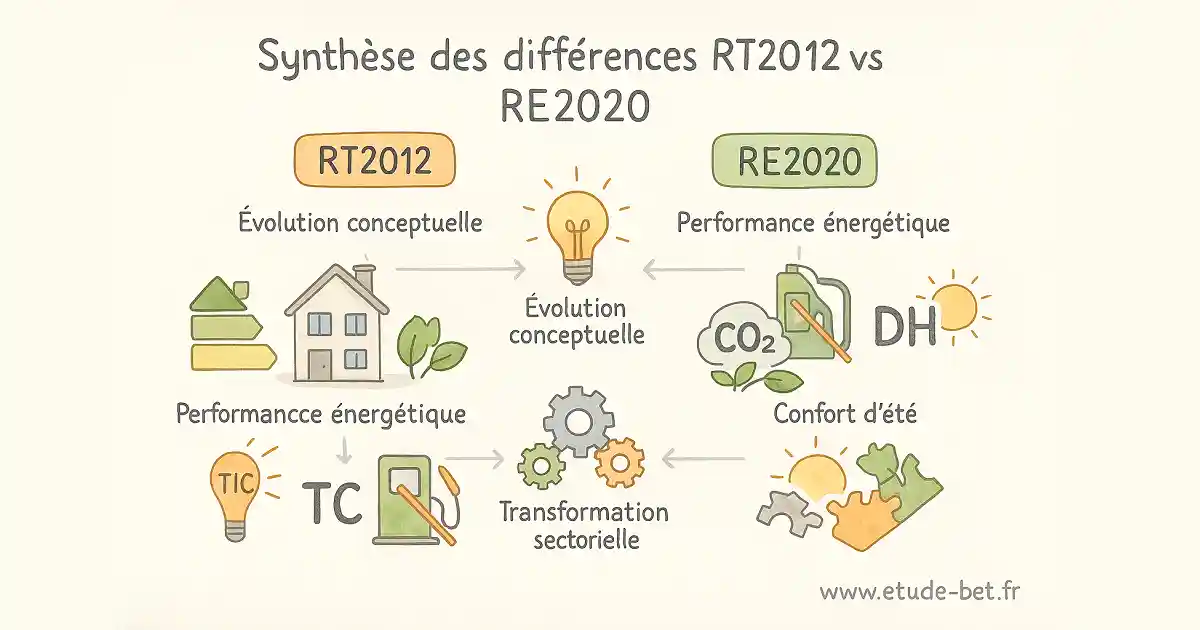

La principale différence entre rt2012 et re2020 réside dans le passage d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. La re2020 ajoute l'impact carbone, renforce les performances énergétiques (-30% de besoins), intègre le confort d'été et vise la neutralité carbone 2050. Cette évolution majeure transforme la construction neuve en imposant des bâtiments bas carbone, plus performants et adaptés au changement climatique, dépassant largement les seuls objectifs énergétiques de la rt2012.

Introduction : évolution conceptuelle majeure

Le passage de la rt2012 (réglementation thermique 2012) à la re2020 (réglementation environnementale 2020) marque une rupture conceptuelle majeure dans l'histoire des réglementations françaises du bâtiment. Depuis 1974, les réglementations thermiques successives se concentraient exclusivement sur la réduction des consommations énergétiques. La re2020, applicable depuis le 1er janvier 2022, révolutionne cette approche en intégrant pour la première fois l'impact environnemental complet des bâtiments, de leur construction à leur démolition. Cette transformation reflète l'urgence climatique et l'objectif national de neutralité carbone en 2050 inscrit dans la énergie-climat. L'évolution du simple "thermique" vers "l'environnemental" symbolise une ambition systémique dépassant la seule performance énergétique pour embrasser une vision holistique de la construction durable.

Développement principal : objectifs et périmètre élargis

Performance énergétique renforcée

La re2020 durcit significativement les exigences énergétiques par rapport à la rt2012. Là où la rt2012 fixait un plafond de consommation à 50 kWhep/m²/an, la re2020 abaisse les seuils de 15 à 30% selon les usages et introduit de nouveaux indicateurs. Le bbio (besoin bioclimatique) se voit renforcé de 30% environ, exigeant une conception bioclimatique optimisée et une isolation thermique renforcée. Cette évolution favorise la sobriété énergétique par la conception plutôt que par les seuls équipements techniques.

L'introduction du cepnr (consommation d'énergie primaire non renouvelable) constitue une innovation majeure absente de la rt2012. Cet indicateur privilégie les énergies décarbonées et rend progressivement impossible le recours exclusif aux énergies fossiles, forçant une transition vers pompes à chaleur, bois-énergie et réseaux de chaleur verts.

Intégration révolutionnaire de l'impact carbone

La dimension environnementale différencie fondamentalement la re2020 de son prédécesseur. L'introduction de l'ic construction et de l'ic énergie impose une analyse de cycle de vie (acv) complète sur 50 ans, totalement inexistante en rt2012. Cette approche comptabilise les émissions de gaz à effet de serre depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la démolition, révolutionnant les choix de conception et de matériaux.

L'acv dynamique spécifique à la re2020 pondère les émissions selon leur moment d'occurrence, valorisant les impacts différés dans le temps. Cette méthode favorise les matériaux biosourcés, le réemploi et les solutions durables, créant une hiérarchie environnementale inexistante en rt2012 qui ne considérait que l'aspect énergétique.

Changement de surface de référence

La re2020 abandonne la shonrt (surface hors œuvre nette rt) au profit de la shab (surface habitable) pour le résidentiel et de la su (surface utile) pour le tertiaire. Cette évolution méthodologique modifie les ratios de performance et rend les comparaisons directes avec la rt2012 complexes. Les méthodes de calcul intègrent également de nouveaux usages énergétiques (ascenseurs, parkings, parties communes) absents de la rt2012.

Confort d'été : nouvelle priorité re2020

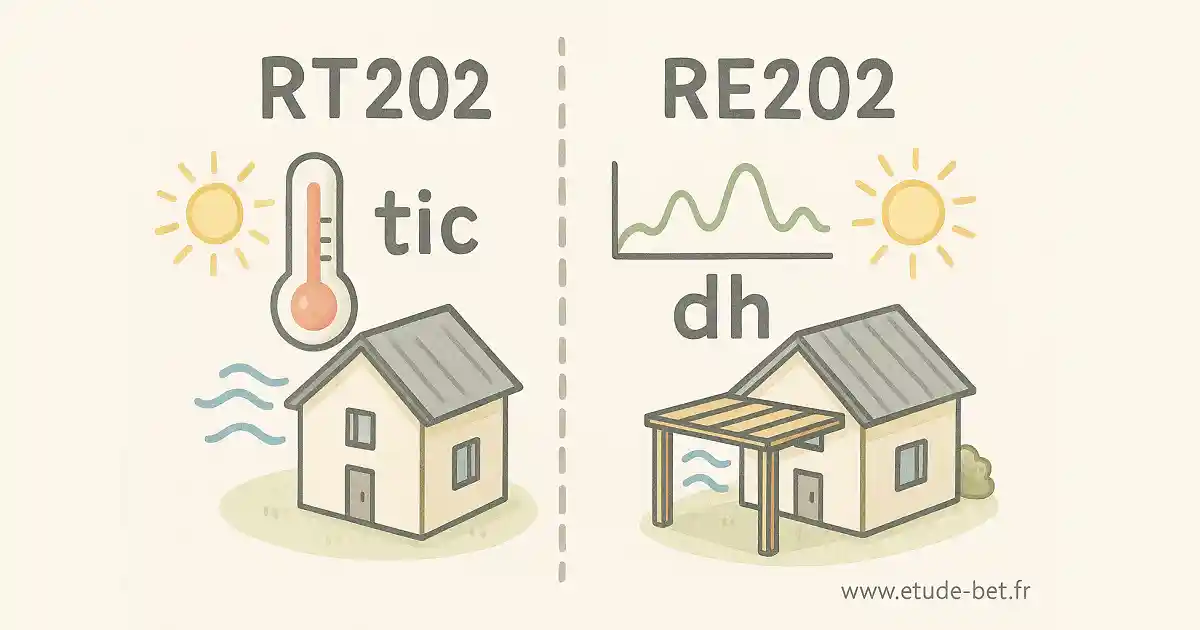

Du tic aux degrés-heures

La gestion du confort estival illustre parfaitement l'évolution conceptuelle entre les deux réglementations. La rt2012 utilisait la tic (température intérieure conventionnelle), indicateur binaire peu représentatif de l'inconfort réellement perçu. La re2020 introduit les degrés-heures (dh), métrique sophistiquée quantifiant durée et intensité de l'inconfort thermique sur une année complète.

Cette évolution reflète l'anticipation du changement climatique avec intégration de séquences caniculaires dans les données météorologiques de calcul. Les dh prennent en compte l'adaptation physiologique humaine avec des seuils variables jour/nuit, créant une évaluation plus réaliste et humaine du confort que l'ancienne approche rt2012.

Stratégies passives privilégiées

Contrairement à la rt2012 qui tolérait implicitement le recours à la climatisation, la re2020 favorise explicitement les solutions passives de rafraîchissement. Les calculs dh s'effectuent sans prise en compte des systèmes de climatisation, incitant à optimiser conception bioclimatique, inertie thermique, protections solaires et ventilation naturelle dès la phase de conception.

Explication technique : complexification des méthodes

Multiplication des indicateurs

La rt2012 s'appuyait sur trois indicateurs principaux (bbio, cep, tic) tandis que la re2020 en impose neuf, répartis en trois familles : énergie (bbio, cep, cepnr), carbone (ic construction, ic énergie) et confort (dh). Cette complexification reflète l'approche systémique de la re2020 qui optimise simultanément performance énergétique, impact environnemental et confort des occupants.

Les interactions entre indicateurs créent de nouveaux défis de conception. L'optimisation du cepnr peut entrer en tension avec le cep, tandis que l'ic construction influence les choix d'isolation et de structure. Les bureaux d'études doivent désormais maîtriser des arbitrages complexes inexistants en rt2012.

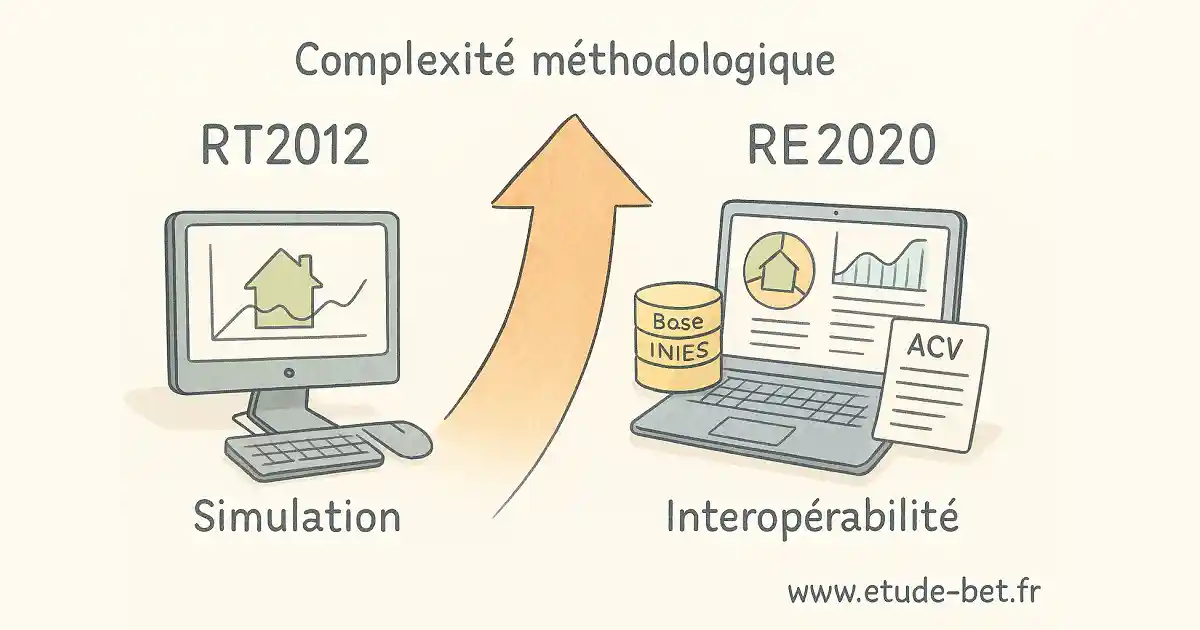

Outils et logiciels adaptés

La re2020 nécessite des logiciels de simulation intégrant les nouvelles méthodes de calcul, l'interface avec la base inies pour les données environnementales et les algorithmes d'acv dynamique. Cette évolution technologique dépasse largement les outils rt2012 centrés sur la seule simulation thermique. L'interopérabilité entre logiciels énergétiques et environnementaux devient cruciale pour fluidifier les processus de conception.

Impact sur les pratiques professionnelles

Nouvelles compétences requises

Le passage à la re2020 transforme profondément les métiers de la conception. Les architectes doivent intégrer l'impact carbone dès l'esquisse, les bureaux d'études thermiques deviennent "environnementaux", les économistes intègrent les coûts carbone. Cette montée en compétence dépasse largement l'adaptation technique de la rt2012 qui conservait des métiers aux périmètres stables.

L'émergence de nouveaux profils (experts acv, consultants carbone, spécialistes confort d'été) enrichit l'écosystème professionnel. La collaboration interdisciplinaire s'intensifie pour optimiser les interactions complexes entre performance énergétique, impact carbone et confort, créant de nouvelles dynamiques de travail inconnues en rt2012.

Cas 1 : Évolution d'un projet de maison individuelle

Une maison rt2012 de 120 m² respectait ses objectifs avec une isolation standard (r = 4 m²K/W) et une chaudière gaz condensation (cep = 45 kWhep/m²/an). La même maison en re2020 nécessite une isolation renforcée (r = 6-7 m²K/W), une pompe à chaleur performante, des matériaux biosourcés et des protections solaires pour respecter bbio, cepnr, ic construction et dh. L'investissement augmente de 15-25% mais génère des économies d'exploitation substantielles.

Cas 2 : Transformation d'un projet de logement collectif

Un immeuble rt2012 de 40 logements optimisait uniquement cep et bbio via isolation et système énergétique. Le même projet re2020 intègre analyse acv des matériaux, optimisation carbone de la structure (bois-béton), systèmes énergétiques décarbonés, gestion du confort d'été sans climatisation. La durée d'étude passe de 3 à 6 semaines, incluant maintenant l'expertise environnementale absente en rt2012.

Calendrier et transition réglementaire

Application progressive

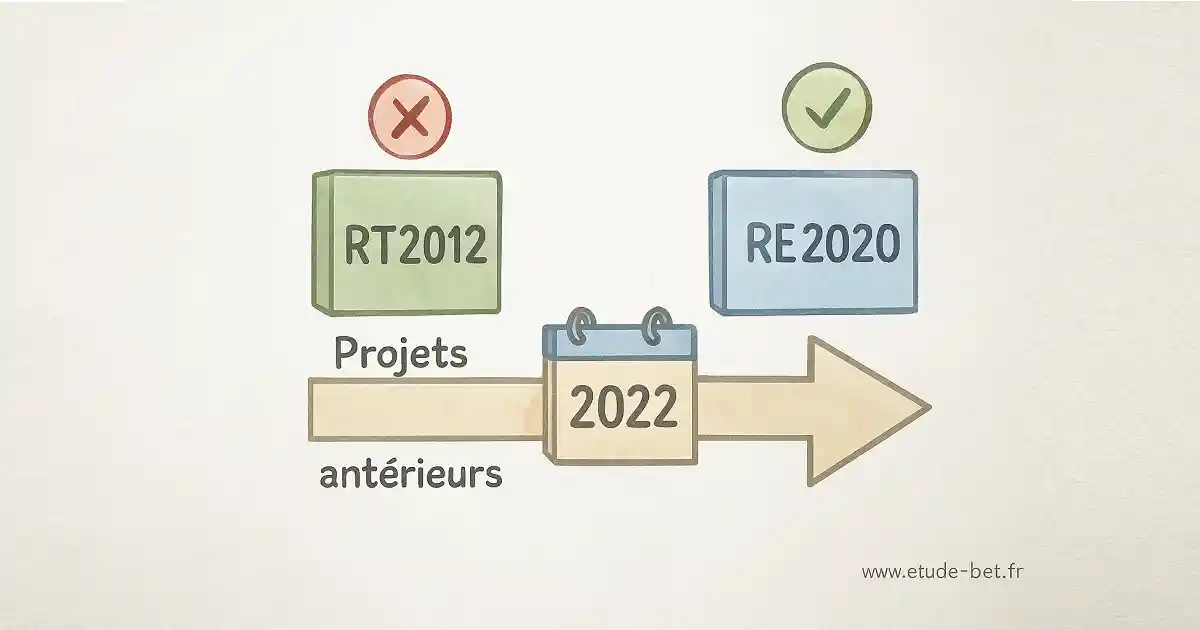

Contrairement aux transitions réglementaires précédentes, le passage rt2012/re2020 s'effectue par date de dépôt de permis de construire (1er janvier 2022 pour le résidentiel, 1er juillet 2022 pour les bureaux et enseignement). Cette coexistence temporaire crée une complexité administrative inexistante lors des évolutions rt précédentes qui s'appliquaient uniformément à date fixe.

Les seuils re2020 évoluent par paliers (2022-2024, 2025-2027, 2028-2031) pour accompagner la montée en compétence des filières. Cette progressivité contraste avec les ruptures franches des transitions rt antérieures, témoignant de l'ampleur de la transformation demandée aux professionnels.

Coûts et financement

L'impact économique du passage rt2012/re2020 dépasse les évolutions précédentes par l'ampleur des transformations demandées. Le surcoût de construction (10-20% selon typologie) s'accompagne d'économies d'exploitation accrues et de financements spécifiques (prêt à taux zéro renforcé, aides collectivités). Cette équation économique complexe contraste avec les transitions rt antérieures aux impacts financiers plus limités.

La valorisation patrimoniale des bâtiments re2020 sur le marché immobilier crée une dynamique vertueuse absente lors des transitions rt précédentes. L'étiquetage énergétique et environnemental influence désormais les décisions d'achat, générant une plus-value à la revente qui améliore le retour sur investissement global.

Perspectives d'évolution et enjeux futurs

Vers la neutralité carbone 2050

La trajectoire re2020 s'inscrit dans une vision long terme de neutralité carbone 2050, absente des objectifs rt2012 centrés sur l'efficacité énergétique. Les durcissements programmés (2028, 2031) préparent une transformation profonde du secteur vers des bâtiments à énergie positive et stockage carbone. Cette ambition systémique dépasse largement les objectifs sectoriels des réglementations thermiques antérieures.

L'extension progressive à tous les bâtiments tertiaires puis l'intégration probable de l'économie circulaire et de la biodiversité dessinent une réglementation environnementale globale dépassant le seul périmètre énergétique historique. Cette évolution préfigure peut-être de futures "réglementations durables" intégrant tous les enjeux environnementaux.

Influence européenne et internationale

La re2020 française inspire les réflexions européennes sur l'intégration d'exigences carbone dans les réglementations énergétiques. La révision de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (dpeb) pourrait généraliser cette approche à l'échelle continentale. Cette influence internationale contraste avec la portée nationale des réglementations rt qui restaient spécifiques au contexte français.

L'exportation du savoir-faire français en matière d'acv bâtiment et d'optimisation carbone ouvre des opportunités commerciales pour les bureaux d'études et éditeurs de logiciels. Cette dynamique positionne la France en leader technique de la construction bas carbone, créant un avantage concurrentiel absent de l'époque rt2012.

Points clés à retenir

Évolution conceptuelle : Passage d'une réglementation thermique (rt2012) focalisée sur l'énergie à une réglementation environnementale (re2020) intégrant impact carbone et confort d'été.

Performance énergétique : Renforcement de 30% du bbio, introduction du cepnr privilégiant les énergies décarbonées, abandon progressif des énergies fossiles.

Impact carbone : Analyse de cycle de vie obligatoire sur 50 ans via ic construction et ic énergie, inexistante en rt2012, favorisant matériaux biosourcés et économie circulaire.

Confort d'été : Remplacement de la tic par les degrés-heures (dh) intégrant adaptation climatique et privilégiant solutions passives de rafraîchissement.

Transformation sectorielle : Nouvelles compétences, outils logiciels, coopération interdisciplinaire et vision systémique dépassant l'approche technique de la rt2012.

Accompagnement transition rt2012/re2020

Notre expertise couvre l'ensemble des évolutions réglementaires pour vous accompagner dans la transition vers la re2020. Nous maîtrisons les nouvelles méthodes de calcul, l'optimisation carbone et les stratégies de conception adaptées aux enjeux environnementaux actuels.

Demander un accompagnement re2020Section questions réponses :

Q : Pourquoi est-on passé de la rt2012 à la re2020 ?

R : Le passage de la rt2012 à la re2020 répond à l'urgence climatique et à l'objectif de neutralité carbone 2050. Depuis 1974, les réglementations thermiques se concentraient uniquement sur la réduction des consommations énergétiques. La re2020 marque une rupture en intégrant pour la première fois l'impact environnemental complet des bâtiments, de leur construction à leur démolition. Cette évolution du (thermique) vers (l'environnemental) reflète une vision holistique de la construction durable, dépassant la seule performance énergétique pour embrasser les enjeux carbone, le confort climatique et l'adaptation au changement climatique.

Q : Quels sont les principaux nouveaux indicateurs introduits par la re2020 ?

R : La re2020 introduit six nouveaux indicateurs absents de la rt2012. Le cepnr (consommation d'énergie primaire non renouvelable) privilégie les énergies décarbonées. L'ic construction et l'ic énergie mesurent l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment sur 50 ans. Les degrés-heures (dh) remplacent la tic pour évaluer le confort d'été de manière plus précise. Le bbio est renforcé de 30% par rapport à la rt2012. Ces neuf indicateurs au total (contre trois en rt2012) imposent une optimisation simultanée de la performance énergétique, de l'impact environnemental et du confort des occupants.

Q : Comment la re2020 prend-elle en compte l'impact carbone des bâtiments ?

R : La re2020 impose une analyse de cycle de vie (acv) complète sur 50 ans via deux indicateurs : l'ic construction qui comptabilise les émissions liées aux matériaux, équipements et chantier, et l'ic énergie qui mesure les émissions liées aux consommations énergétiques. Cette acv dynamique pondère les émissions selon leur moment d'occurrence, valorisant les impacts différés. Elle comptabilise toutes les phases : extraction des matières premières, fabrication, transport, mise en œuvre, usage et démolition. Cette approche révolutionne les choix de conception en favorisant les matériaux biosourcés, le réemploi et les solutions durables, créant une hiérarchie environnementale totalement inexistante en rt2012.

Q : Peut-on encore utiliser une chaudière gaz pour un projet re2020 ?

R : L'utilisation exclusive d'une chaudière gaz devient progressivement impossible en re2020. L'introduction du cepnr (consommation d'énergie primaire non renouvelable) pénalise fortement les énergies fossiles comme le gaz. Même si techniquement une chaudière gaz très performante pourrait encore respecter les seuils actuels avec une isolation exceptionnelle, les durcissements programmés (2025, 2028, 2031) rendront cette solution obsolète. La re2020 force une transition vers les pompes à chaleur, le bois-énergie et les réseaux de chaleur verts. Pour les projets actuels, il est recommandé d'opter directement pour des solutions décarbonées pour anticiper les futures exigences et garantir la pérennité de l'installation.

Q : Quel est le surcoût d'une construction re2020 par rapport à la rt2012 ?

R : Le surcoût d'une construction re2020 varie entre 10 et 25% selon la typologie du bâtiment et les choix techniques. Ce surcoût s'explique par l'isolation renforcée (r=6-7 m²K/W contre r=4 m²K/W en rt2012), les systèmes énergétiques décarbonés (pompes à chaleur), les matériaux biosourcés et les études environnementales supplémentaires. Cependant, ce surcoût initial est compensé par des économies d'exploitation substantielles (factures énergétiques réduites de 30 à 50%), des aides financières spécifiques (prêt à taux zéro renforcé) et une valorisation patrimoniale accrue à la revente. Le retour sur investissement s'améliore également grâce à la meilleure performance énergétique et au confort supérieur du bâtiment.

Q : Comment les degrés-heures améliorent-ils l'évaluation du confort d'été ?

R : Les degrés-heures (dh) de la re2020 représentent une avancée majeure par rapport à la tic de la rt2012. Alors que la tic était un indicateur binaire peu représentatif (la température dépassait ou non un seuil fixe), les dh quantifient précisément la durée et l'intensité de l'inconfort thermique sur une année complète. Ils intègrent l'adaptation physiologique humaine avec des seuils variables jour/nuit et prennent en compte les séquences caniculaires liées au changement climatique. Cette métrique sophistiquée reflète mieux l'inconfort réellement perçu par les occupants. De plus, les calculs s'effectuent sans climatisation, incitant à optimiser les solutions passives (conception bioclimatique, inertie, protections solaires, ventilation naturelle) dès la conception.

Q : À partir de quelle date la re2020 est-elle obligatoire ?

R : La re2020 est devenue obligatoire de manière progressive selon les typologies de bâtiments. Pour les maisons individuelles et logements collectifs, elle s'applique depuis le 1er janvier 2022 pour tout dépôt de permis de construire à partir de cette date. Pour les bureaux et bâtiments d'enseignement, l'obligation a débuté le 1er juillet 2022. Les autres bâtiments tertiaires suivront progressivement. Cette application par date de dépôt de permis (et non de début de travaux) a créé une période de coexistence rt2012/re2020 durant laquelle les deux réglementations pouvaient s'appliquer simultanément selon la date de dépôt. Les seuils évoluent également par paliers (2025-2027, 2028-2031) pour accompagner la montée en compétence des professionnels.