Quels sont les exigences de la re2020 ?

Réponse immédiate

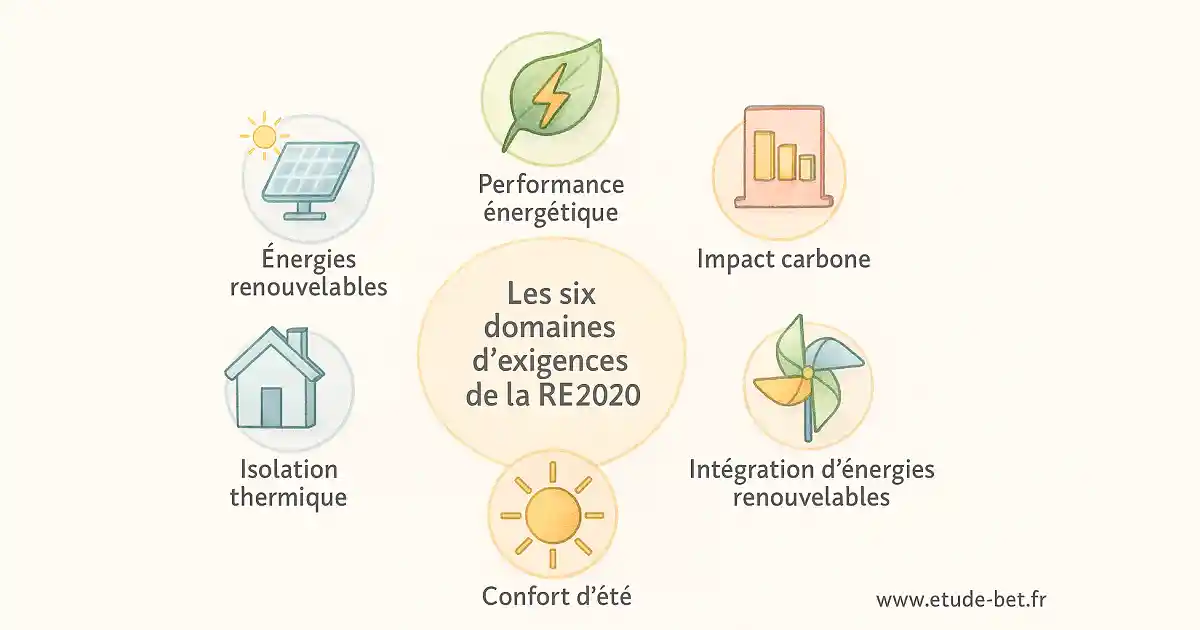

La re2020 impose six exigences principales : performance énergétique renforcée (bbio, cep, cepnr), limitation de l'impact carbone (ic énergie, ic construction), confort d'été sans climatisation (degrés-heures), isolation thermique optimisée, intégration d'énergies renouvelables et respect de seuils quantifiés selon la zone climatique.

Introduction : la re2020, une approche multi-exigences

La réglementation environnementale re2020 révolutionne l'approche constructive en élargissant considérablement le périmètre des exigences par rapport à l'ancienne rt2012. Là où la rt2012 se concentrait principalement sur la performance énergétique, la re2020 intègre une vision holistique incluant l'impact carbone, le confort climatique et la résilience environnementale. Cette approche globale vise à produire des bâtiments performants, durables et adaptés aux enjeux du changement climatique. Les exigences de la re2020 s'articulent autour de six domaines complémentaires qui transforment en profondeur les pratiques de conception et de construction. Chaque exigence correspond à des indicateurs précis, des seuils quantifiés et des méthodes de calcul normalisées.

Exigence 1 : efficacité énergétique renforcée

L'efficacité énergétique forme le pilier central des contraintes re2020, avec un renforcement notable des critères comparativement au référentiel antérieur. Cette contrainte se déploie selon trois coefficients interdépendants.

Coefficient bioclimatique (bbio) amélioré

Le bbio re2020 mesure l'efficience intrinsèque de l'architecture hors considération des installations énergétiques. Il évalue les exigences thermiques pour chauffage, rafraîchissement et éclairement naturel découlant de la conception architecturale. La contrainte impose un progrès de 30% relativement aux standards rt2012, stimulant une conception bioclimatique perfectionnée : implantation, volumétrie, isolation, perméabilité à l'air et valorisation des apports solaires.

Dépense d'énergie primaire (cep)

Le cep re2020 évalue la dépense d'énergie primaire pour l'ensemble des usages normatifs : chauffage, rafraîchissement, production sanitaire, éclairement, auxiliaires et innovation majeure, les appareils électroménagers et bureautiques. Cette augmentation du périmètre requiert une approche globale de la dépense énergétique du bâtiment en conditions d'exploitation réelles.

Dépense d'énergie primaire non renouvelable (cepnr)

Le cepnr différencie les énergies renouvelables des fossiles, favorisant explicitement la mutation énergétique. Ce coefficient pénalise fortement le recours aux énergies fossiles et stimule l'utilisation d'énergies décarbonées : électricité, biomasse, géothermie, solaire.

Illustration de plafonds énergétiques : habitation individuelle secteur H1

Pour une habitation en secteur climatique H1 :

- bbio ≤ 63 points (vs 83 en rt2012, soit -24%)

- cep ≤ 75 kWhep/m².an (tous postes)

- cepnr ≤ 55 kWhep/m².an (privilégie les renouvelables)

Ces plafonds durcis nécessitent une enveloppe performante, des installations efficientes et l'incorporation d'énergies renouvelables.

Exigence 2 : réduction drastique de l'empreinte carbone

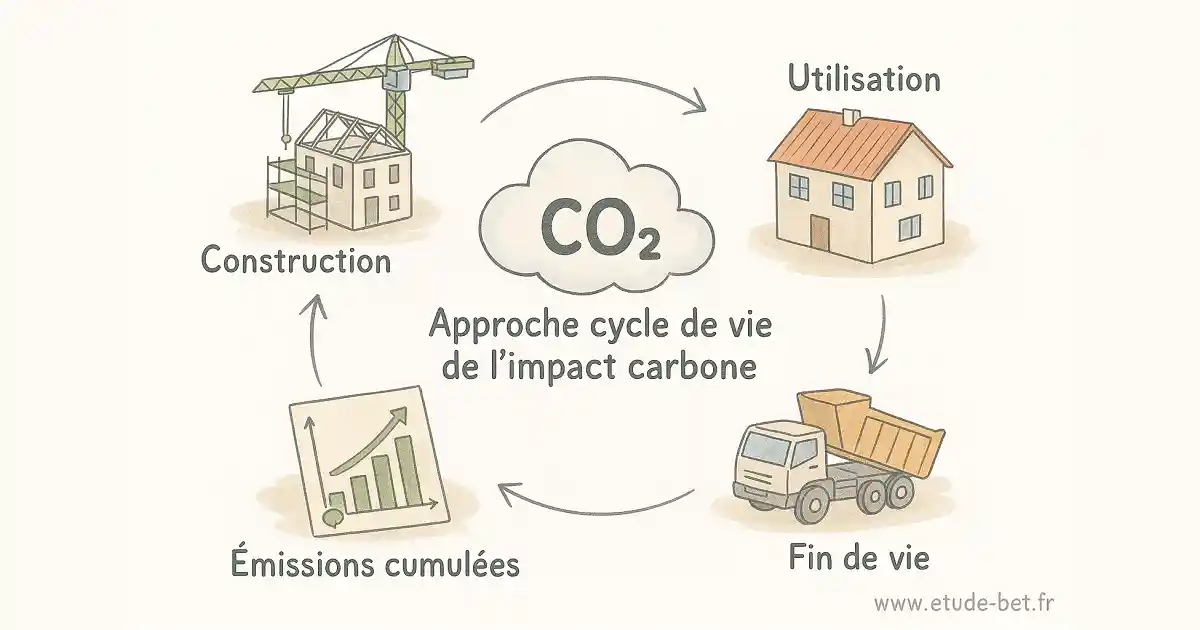

Innovation centrale de la re2020, l'appréciation de l'empreinte carbone étend la réflexion environnementale au cycle de vie intégral du bâtiment. Cette contrainte se traduit par deux coefficients distincts.

Empreinte carbone des consommations (ic énergie)

L'ic énergie évalue les rejets de gaz à effet de serre associés aux dépenses énergétiques sur 50 ans d'utilisation. Ce coefficient valorise massivement les énergies décarbonées et sanctionne le recours au gaz naturel et aux énergies fossiles. Les plafonds imposent une quasi-électrification du chauffage ou le recours à des énergies renouvelables.

Empreinte carbone des matériaux (ic construction)

L'ic construction mesure les rejets associés aux composants de construction sur leur cycle de vie intégral : extraction, fabrication, acheminement, mise en place, fin de vie. Cette évaluation stimule le recours à des composants biosourcés, recyclés ou à faible empreinte carbone : bois, terre crue, isolants végétaux, bétons bas carbone.

Renforcement progressif des plafonds

Les plafonds carbone progressent par étapes pour accompagner la transformation des filières : ic construction de 740 kg CO2eq/m² jusqu'en 2024, puis 650 kg CO2eq/m² à partir de 2025, et 490 kg CO2eq/m² à partir de 2028. Cette gradation stimule l'innovation et la transformation des circuits d'approvisionnement.

Dispositifs pour diminuer l'empreinte carbone

La diminution de l'empreinte carbone s'appuie sur des sélections techniques concrètes : ossature bois plutôt que béton, isolation biosourcée, dispositifs de chauffage électriques ou renouvelables, composants locaux et recyclés. Les fiches FDES de la plateforme INIES permettent de quantifier précisément l'empreinte de chaque produit et d'optimiser les sélections.

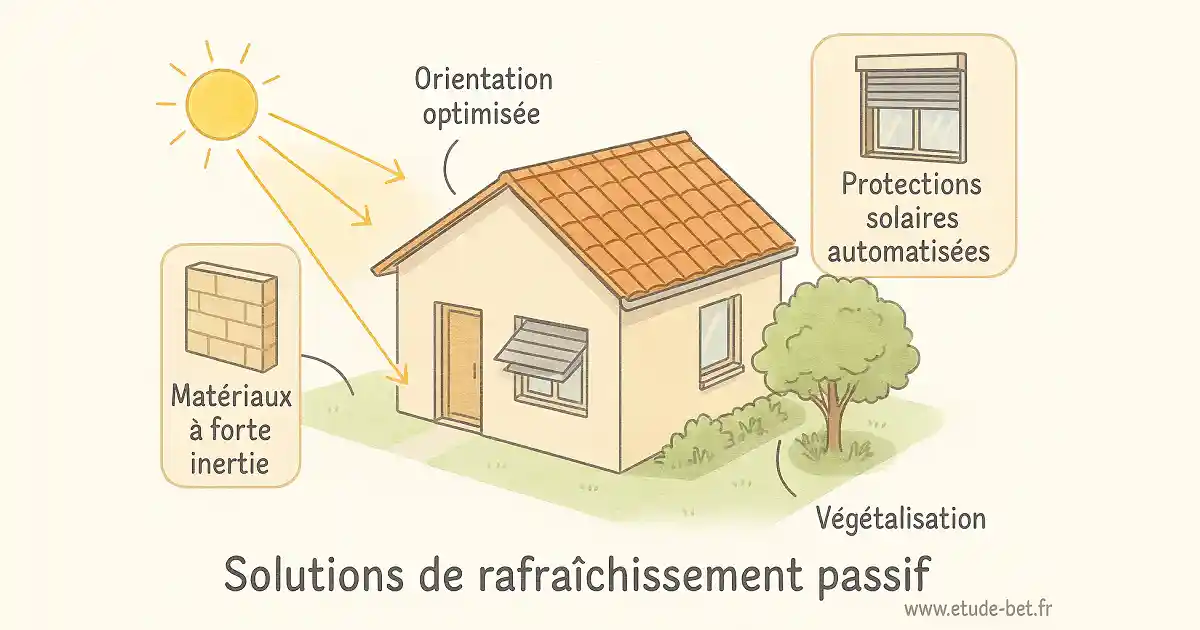

Exigence 3 : bien-être estival sans conditionnement d'air

Face au dérèglement climatique, la re2020 instaure une contrainte dédiée au bien-être estival pour éviter la généralisation du conditionnement d'air énergivore et limiter les îlots de chaleur urbains.

Coefficient degrés-heures (dh)

Les degrés-heures re2020 évaluent l'inconfort thermique en saison chaude. Ce coefficient mesure l'accumulation des dépassements de température au-dessus de plafonds de confort adaptatifs (26°C la nuit, 28°C le jour). Plus la valeur dh est réduite, meilleur est le bien-être estival du bâtiment.

Tactiques de rafraîchissement passif

L'atteinte des plafonds dh requiert la mise en place de dispositifs passifs : occultations solaires efficaces, aération naturelle renforcée, masse thermique optimisée, surcirculation nocturne. Ces tactiques architecturales permettent de garantir des températures acceptables sans recours systématique au conditionnement d'air.

Architecture bioclimatique appropriée

Le respect de la contrainte de bien-être estival nécessite une démarche intégrée : implantation optimisée, calibrage des ouvertures, sélection des composants à forte masse thermique, végétalisation. Le recours à des occultations solaires automatisées améliore significativement les efficacités.

Exigence 4 : isolation thermique renforcée

L'isolation thermique conserve son rôle central dans la re2020 avec des exigences accrues tant au niveau des performances que des caractéristiques environnementales des matériaux.

Performances thermiques minimales

Les résistances thermiques minimales sont renforcées par rapport à la rt2012 pour atteindre les nouveaux objectifs bbio. Les isolants pour la re2020 doivent présenter des performances thermiques élevées : R ≥ 7 m².K/W en toiture, R ≥ 4 m².K/W en murs, avec une attention particulière à la continuité de l'isolation.

Traitement des ponts thermiques

L'étanchéité thermique de l'enveloppe devient cruciale avec des exigences renforcées sur le traitement des ponts thermiques et l'étanchéité à l'air. Les liaisons structurelles doivent être optimisées pour limiter les déperditions.

Matériaux biosourcés favorisés

La re2020 encourage l'usage d'isolants biosourcés certifiés qui cumulent performance thermique et faible impact carbone : fibres de bois, ouate de cellulose, chanvre, laine de mouton. Ces matériaux contribuent positivement au bilan environnemental global.

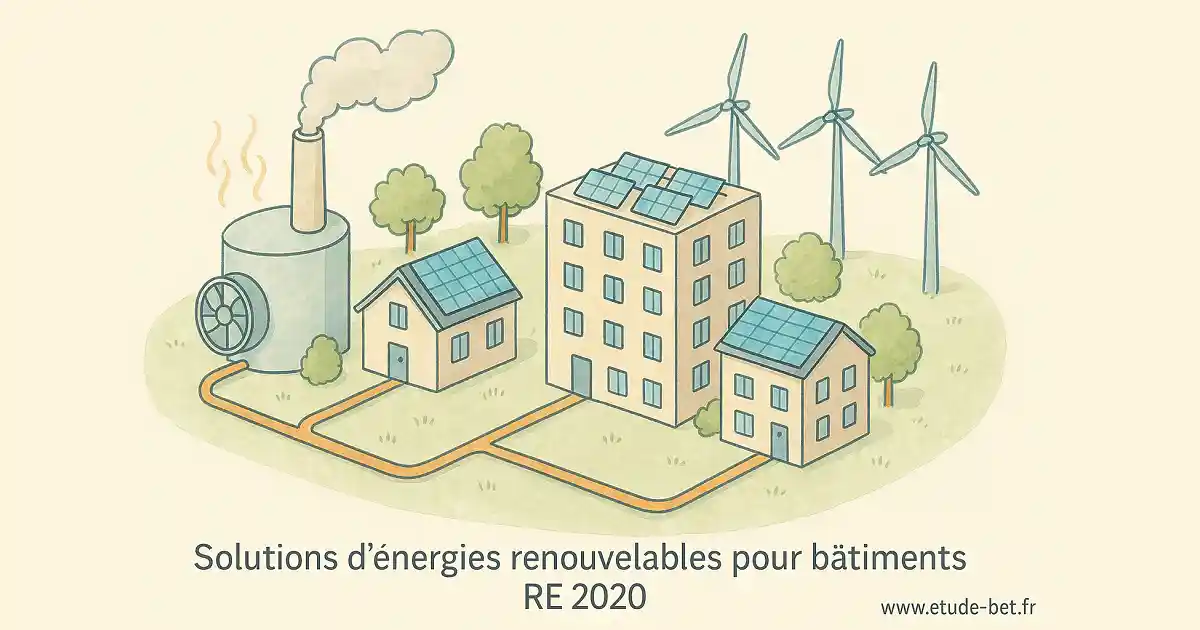

Exigence 5 : incorporation d'énergies décarbonées

La re2020 impose de facto l'incorporation d'énergies décarbonées pour satisfaire les plafonds cepnr et ic énergie. Cette contrainte métamorphose le bouquet énergétique des constructions.

Génération d'énergie décarbonée

L'implantation de dispositifs de génération d'énergie décarbonée (panneaux solaires, capteurs thermiques, puisage géothermique) devient incontournable pour satisfaire les plafonds. La génération locale d'électricité ou de chaleur bonifie directement les coefficients réglementaires.

Systèmes de chauffage décarbonés

Le choix du chauffage re2020 s'oriente massivement vers les solutions décarbonées : pompes à chaleur électriques, chaudières biomasse, réseaux de chaleur renouvelables. L'usage du gaz devient très difficile sans compensation carbone.

Réseaux et mutualisation

Le raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid renouvelables constitue une solution privilégiée pour les opérations d'envergure. Cette approche collective optimise l'efficacité énergétique et réduit l'impact carbone par effet d'échelle.

Exigence 6 : adaptation au changement climatique

La re2020 intègre une dimension prospective en préparant les bâtiments aux évolutions climatiques futures, particulièrement l'augmentation des températures et la fréquence des canicules.

Résilience climatique

Les bâtiments doivent être conçus pour résister aux épisodes climatiques extrêmes : canicules, précipitations intenses, sécheresses. Cette exigence influence les choix de matériaux, l'organisation des espaces et les systèmes techniques.

Gestion de l'eau et végétalisation

L'intégration de solutions de gestion de l'eau (récupération, infiltration) et de végétalisation contribue à l'adaptation climatique. Ces aménagements améliorent le confort microclimatique et réduisent les îlots de chaleur.

Flexibilité et évolutivité

La conception doit anticiper les besoins futurs et permettre l'adaptation des bâtiments : possibilité d'ajout de protections solaires, évolution des systèmes techniques, modification des usages. Cette flexibilité garantit la pérennité des performances.

Seuils quantifiés selon les typologies

Les exigences re2020 se déclinent en seuils quantifiés variant selon la zone climatique, l'altitude et le type de bâtiment.

Modulation géographique

Les seuils s'adaptent aux conditions climatiques locales : zone H1 (nord) plus exigeante en chauffage, zone H3 (sud) plus contrainte sur le confort d'été. L'altitude module également les exigences pour tenir compte des spécificités montagnardes.

Différenciation typologique

Les exigences distinguent maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires avec des seuils adaptés aux spécificités de chaque typologie : compacité, mutualisation des équipements, usages différenciés.

Exemple comparatif : logement collectif vs individuel

En zone H1c, pour des logements :

- Maison individuelle : bbio ≤ 63, cep ≤ 75, ic énergie ≤ 260

- Logement collectif : bbio ≤ 60, cep ≤ 70, ic énergie ≤ 260

- Le collectif bénéficie de seuils plus favorables grâce à la compacité et aux équipements mutualisés

Points clés à retenir

Les exigences de la re2020 transforment radicalement l'approche de la construction en intégrant performance énergétique, impact carbone et adaptation climatique. Cette vision holistique nécessite une coordination étroite entre tous les acteurs du projet : architectes, bureaux d'études, entreprises, industriels.

L'atteinte simultanée de toutes les exigences impose des choix techniques cohérents et optimisés. L'isolation biosourcée, les énergies renouvelables et la conception bioclimatique deviennent indispensables. Les risques de non-conformité rendent crucial l'accompagnement par des experts qualifiés.

La re2020 constitue un levier majeur de la transition écologique du bâtiment. Elle oriente le marché vers des solutions innovantes et durables, préparant le secteur aux enjeux climatiques de demain. Cette évolution réglementaire contribue activement à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone nationaux.

Besoin d'expertise pour respecter toutes les exigences ?

Nos thermiciens spécialisés vous accompagnent dans l'analyse et l'optimisation de votre projet pour respecter l'ensemble des exigences re2020. Bénéficiez de notre expertise pour sécuriser votre conformité réglementaire.

Demander un devis gratuitSection questions réponses :

Q : Quelle est la différence entre bbio, cep et cepnr dans la re2020 ?

R : Ces trois indicateurs évaluent différents aspects de la performance énergétique. Le bbio mesure la qualité intrinsèque du bâti (besoins de chauffage, refroidissement et éclairage naturel) indépendamment des équipements installés. Il valorise la conception bioclimatique et l'efficacité de l'enveloppe. Le cep quantifie la consommation d'énergie primaire totale incluant tous les usages : chauffage, eau chaude, éclairage, auxiliaires et équipements électroménagers. Le cepnr va plus loin en distinguant les énergies renouvelables des non renouvelables, favorisant ainsi la transition énergétique en pénalisant les énergies fossiles. Par exemple, pour une maison en zone H1, le bbio doit être ≤ 63 points, le cep ≤ 75 kWhep/m².an et le cepnr ≤ 55 kWhep/m².an. Ces trois indicateurs complémentaires imposent une approche globale combinant conception bioclimatique, efficacité énergétique et décarbonation.

Q : Pourquoi la re2020 impose-t-elle des exigences sur l'impact carbone ?

R : L'intégration de l'impact carbone constitue la révolution majeure de la re2020 par rapport à la rt2012. Cette exigence répond directement aux objectifs climatiques nationaux de neutralité carbone. Le secteur du bâtiment représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, non seulement pendant l'exploitation mais aussi lors de la construction. La re2020 évalue désormais l'empreinte carbone sur le cycle de vie complet : ic énergie pour la consommation sur 50 ans, et ic construction pour les matériaux (extraction, fabrication, transport, mise en œuvre, fin de vie). Cette approche holistique transforme les pratiques en encourageant l'usage de matériaux biosourcés, de systèmes décarbonés et d'énergies renouvelables. Les seuils évoluent progressivement : ic construction passe de 740 kg CO2eq/m² en 2024 à 490 kg CO2eq/m² en 2028, accompagnant la mutation des filières industrielles.

Q : Comment atteindre l'exigence de confort d'été sans installer de climatisation ?

R : Le confort d'été s'obtient par des stratégies passives intégrées dès la conception. L'indicateur degrés-heures mesure l'inconfort thermique et impose des solutions architecturales efficaces. Les protections solaires constituent la première ligne de défense : volets, brise-soleil, casquettes, idéalement à gestion automatique. La ventilation naturelle renforcée, notamment la surventilation nocturne, évacue la chaleur accumulée en journée. L'inertie thermique forte (dalles béton, murs en pierre) stocke la fraîcheur nocturne et lisse les variations de température. L'orientation optimisée limite les apports solaires excessifs sur les façades sud et ouest. La végétalisation extérieure crée des zones d'ombre et améliore le microclimat. Le dimensionnement maîtrisé des ouvertures équilibre apports lumineux et risques de surchauffe. Ces solutions combinées permettent de maintenir des températures acceptables (≤ 26°C la nuit, ≤ 28°C le jour) sans recours à la climatisation énergivore.

Q : Quels matériaux privilégier pour réduire l'impact carbone de la construction ?

R : Les matériaux biosourcés et bas carbone sont essentiels pour respecter l'ic construction. Le bois en structure offre un excellent bilan carbone grâce au stockage de CO2 pendant la croissance de l'arbre, avec un impact 3 à 4 fois inférieur au béton traditionnel. Les isolants biosourcés (fibre de bois, ouate de cellulose, chanvre, laine de mouton) combinent performance thermique et faible empreinte. Les bétons bas carbone, utilisant des liants alternatifs ou des granulats recyclés, réduisent significativement les émissions. Les matériaux locaux limitent l'impact du transport. Les produits recyclés ou réemployés évitent les émissions liées à la fabrication neuve. La terre crue, ancestrale mais redécouverte, présente un bilan environnemental remarquable. Pour optimiser les choix, consultez les fiches FDES (fiches de déclaration environnementale et sanitaire) sur la base INIES qui quantifient précisément l'impact de chaque matériau. Une structure bois, isolation biosourcée et finitions écologiques peuvent réduire l'ic construction de 30 à 50% par rapport à une construction traditionnelle.

Q : Les seuils re2020 sont-ils identiques partout en France ?

R : Non, les seuils sont modulés selon la zone climatique, l'altitude et la typologie du bâtiment. La France est divisée en 3 zones climatiques principales : H1 (nord, climat rigoureux), H2 (centre, climat intermédiaire) et H3 (sud, climat doux). La zone H1 impose des exigences plus strictes sur le chauffage (bbio et cep plus contraints), tandis que la zone H3 est davantage exigeante sur le confort d'été avec des seuils degrés-heures plus sévères. L'altitude module également les seuils pour tenir compte des spécificités montagnardes. La typologie différencie maisons individuelles et logements collectifs : le collectif bénéficie de seuils légèrement plus favorables grâce à la compacité (moins de surface déperditive par logement) et aux équipements mutualisés. Par exemple en zone H1c, une maison individuelle doit respecter bbio ≤ 63 alors qu'un collectif peut atteindre bbio ≤ 60. Cette modulation géographique et typologique garantit des exigences adaptées aux contraintes locales tout en maintenant un niveau d'ambition environnementale élevé.

Q : Est-il obligatoire d'installer des panneaux photovoltaïques pour respecter la re2020 ?

R : Le photovoltaïque n'est pas formellement obligatoire, mais l'atteinte des seuils cepnr et ic énergie rend quasi-indispensable l'intégration d'énergies renouvelables. Plusieurs solutions sont possibles. Le photovoltaïque constitue l'option la plus courante grâce à sa maturité technologique et son coût maîtrisé. Une installation de 3 à 6 kWc améliore significativement le bilan énergétique et carbone. Le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire offre une alternative efficace, particulièrement en zones ensoleillées. Les pompes à chaleur électriques, bien que consommatrices d'énergie, bénéficient du bon coefficient carbone de l'électricité française (majoritairement décarbonée). Les chaudières biomasse ou le raccordement à un réseau de chaleur renouvelable constituent d'autres solutions. La géothermie, plus coûteuse à l'investissement, garantit d'excellentes performances. Dans la pratique, pour une maison individuelle avec chauffage électrique, le photovoltaïque s'avère généralement la solution la plus économique pour respecter les seuils réglementaires sans dépassement important du budget.

Q : Peut-on encore construire avec une chaudière gaz en re2020 ?

R : Techniquement le gaz reste autorisé, mais l'atteinte des seuils ic énergie rend son usage extrêmement difficile en pratique. L'indicateur ic énergie pénalise fortement les émissions de CO2 liées à la combustion du gaz naturel. Pour une maison individuelle, le seuil ic énergie à 260 kg CO2eq/m² sur 50 ans est difficilement atteignable avec une chaudière gaz, même très performante (condensation THPE). Des compensations massives seraient nécessaires : isolation exceptionnelle, production photovoltaïque importante, système solaire thermique complémentaire. Cette combinaison rendrait le projet économiquement peu pertinent. Les solutions privilégiées sont désormais les pompes à chaleur électriques (air/eau, géothermie) qui bénéficient du bon coefficient carbone de l'électricité française, ou les chaudières biomasse (granulés, bûches) considérées comme neutres en carbone. Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables constitue également une alternative. La re2020 organise ainsi la sortie progressive du chauffage fossile dans le neuf.