Que signifie dh degrés-heures dans la re2020 ?

Réponse immédiate

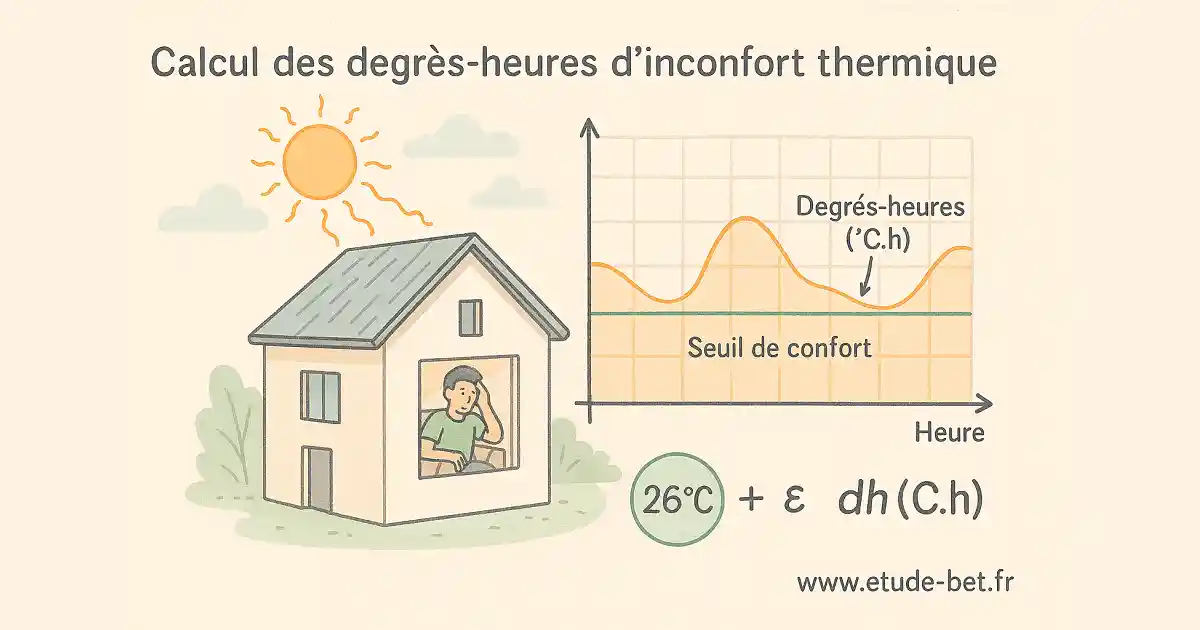

Les dh signifient Degrés-Heures, un nouvel indicateur de confort d'été de la re2020 qui remplace la tic de la rt2012. Il mesure l'intensité et la durée de l'inconfort thermique des occupants en période chaude. Exprimé en °C.h, il cumule chaque degré au-dessus de 26-28°C sur toute l'année. Cette innovation re2020 vise à améliorer le confort estival sans recours systématique à la climatisation.

Introduction : définition des degrés-heures

Les degrés-heures (dh) constituent l'une des principales nouveautés de la réglementation environnementale 2020 concernant le confort thermique estival. Cet indicateur révolutionnaire, exprimé en °C.h, remplace définitivement la température intérieure conventionnelle (tic) jugée inadaptée depuis la rt2012. Les dh quantifient précisément l'inconfort ressenti par les occupants lors des périodes de chaleur en cumulant chaque degré dépassant les seuils de confort (26°C la nuit, 26 à 28°C le jour selon l'adaptation climatique). Cette approche novatrice intègre désormais les scénarios caniculaires futurs dans la conception des bâtiments neufs, marquant une évolution majeure vers des constructions adaptées au changement climatique.

Développement principal : comprendre le fonctionnement des dh

Méthode de calcul innovante

Le calcul des degrés-heures s'apparente à un compteur d'inconfort qui cumule, heure par heure sur une année complète, chaque degré ressenti comme inconfortable au-dessus des seuils définis. Contrairement à l'ancienne tic qui ne considérait qu'une température maximale, les dh prennent en compte la durée ET l'intensité de l'inconfort. Par exemple, une heure à 29°C dans une pièce dont le seuil est fixé à 26°C génère 3 degrés-heures (29-26=3). Cette méthode reflète fidèlement la perception humaine de l'inconfort thermique.

Les logiciels de simulation thermique dynamique intègrent désormais les données météorologiques actualisées incluant la canicule d'août 2003 comme référence. Cette simulation s'effectue sans système de climatisation pour encourager les solutions passives de rafraîchissement et limiter l'impact carbone des bâtiments.

Seuils adaptatifs jour/nuit

La re2020 introduit une approche sophistiquée avec des seuils variables selon la période et l'adaptation climatique. La nuit, le seuil reste fixe à 26°C car le corps humain ne s'adapte pas pendant le sommeil. Le jour, le seuil initial de 26°C peut s'élever jusqu'à 28°C maximum selon les températures subies les jours précédents, reflétant la capacité naturelle d'adaptation physiologique. Cette modulation automatique, basée sur la norme européenne nf 15251, rend l'évaluation plus réaliste et humaine.

Seuils réglementaires à respecter

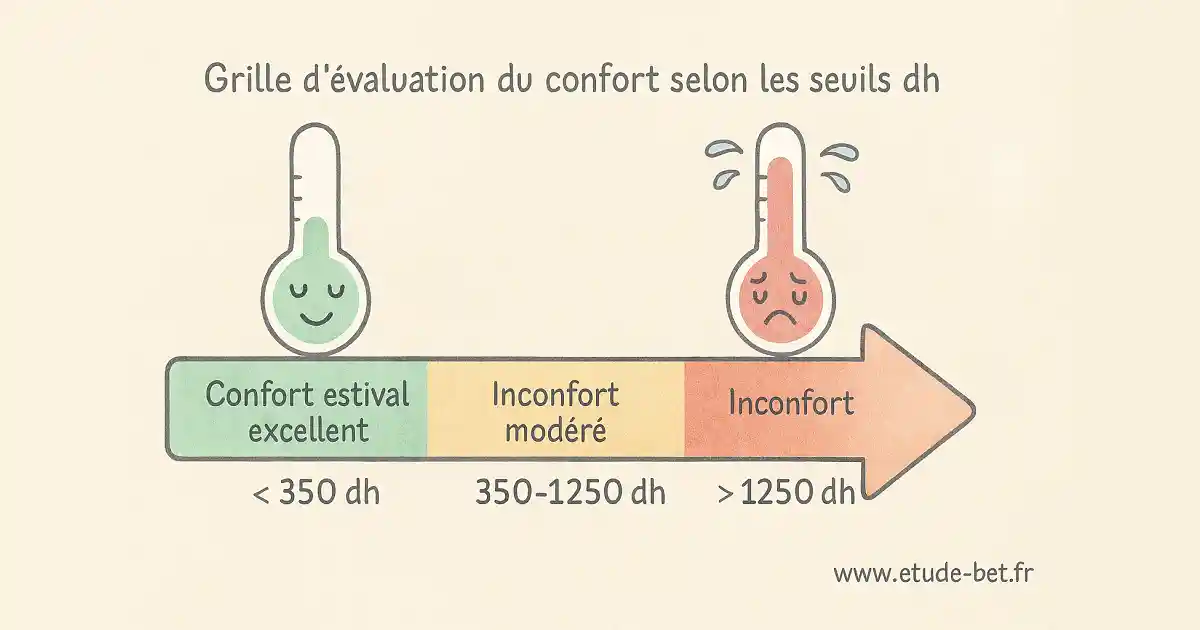

La re2020 définit deux seuils critiques pour évaluer la conformité. Un seuil bas de 350 dh correspond environ à une semaine d'inconfort annuel et garantit un excellent confort estival. Le seuil haut de 1250 dh équivaut à environ 25 jours d'inconfort et constitue la limite réglementaire maximale. Au-delà, le projet doit être modifié avec des solutions d'amélioration du confort avant acceptation.

Explication technique : remplacement de la tic

Limites de l'ancien indicateur tic

La température intérieure conventionnelle de la rt2012 présentait des lacunes importantes relevées après quinze années d'application. Cet indicateur binaire (conforme/non conforme) ne reflétait pas l'inconfort réellement perçu par les occupants. Un bâtiment pouvait être réglementairement conforme avec une tic inférieure à 26°C tout en générant un inconfort significatif lors de pics de chaleur prolongés. Cette approche simpliste ignorait totalement la dimension temporelle de l'inconfort thermique.

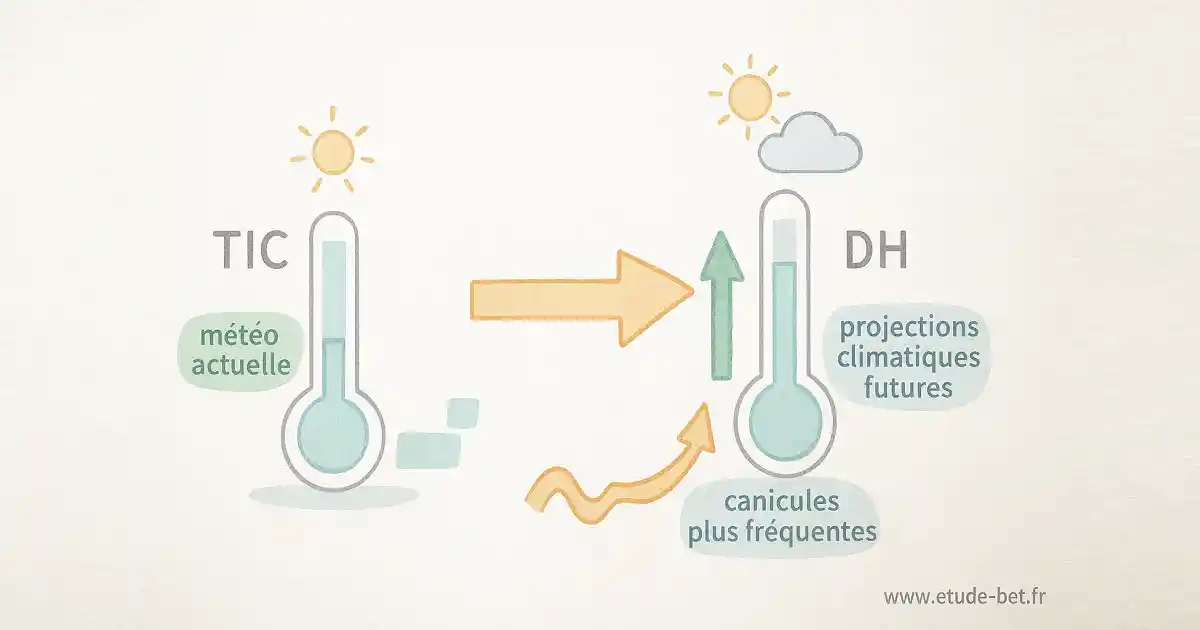

L'évolution vers les degrés-heures marque une rupture conceptuelle majeure. Là où la tic se contentait d'une photographie instantanée, les dh offrent un film complet de l'inconfort estival. Cette approche dynamique permet d'identifier précisément les périodes problématiques et d'ajuster la conception en conséquence.

Intégration des données climatiques futures

Les fichiers météorologiques utilisés pour le calcul dh intègrent désormais les projections climatiques futures avec des épisodes caniculaires plus fréquents et intenses. Cette anticipation prépare les bâtiments aux conditions climatiques des décennies à venir, particulièrement critiques dans les zones h3 méditerranéennes où les températures estivales deviennent de plus en plus extrêmes.

Cas d'application et modulations

Cas 1 : Logement en zone h1 (nord de la France)

Un appartement de 70 m² en région parisienne présente généralement un dh compris entre 200 et 400 selon sa conception. Les principales sources d'inconfort proviennent des apports solaires non maîtrisés par les baies vitrées sud/ouest et de l'absence de ventilation nocturne efficace. Des protections solaires extérieures et une conception traversante permettent souvent de rester sous le seuil de 350 dh.

Cas 2 : Maison individuelle en zone h3 (méditerranée)

Une villa de 150 m² en provence peut atteindre 800 à 1200 dh sans précautions particulières. Les leviers principaux incluent l'orientation optimisée, l'inertie thermique renforcée, les débords de toiture calculés et la végétalisation des abords. L'usage de matériaux à fort déphasage comme l'isolation biosourcée s'avère déterminant.

Modulations selon contexte

La re2020 prévoit des adaptations du seuil dh maximum selon certaines contraintes locales. En zone de bruit (aéroports, axes routiers), où la ventilation nocturne naturelle est compromise, le seuil peut être relevé jusqu'à 2000 dh environ. Cette souplesse évite de pénaliser les projets contraints par leur environnement tout en maintenant l'exigence de confort.

Solutions pour optimiser les degrés-heures

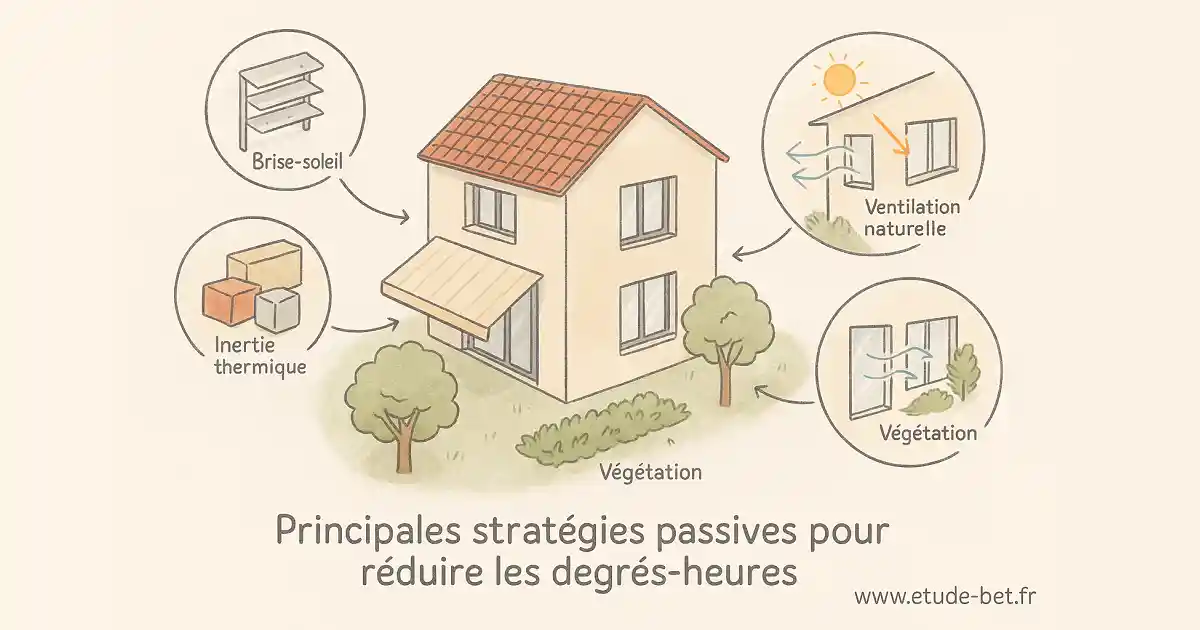

Stratégies passives prioritaires

L'optimisation des dh privilégie les solutions passives conformément à l'esprit bas carbone de la re2020. Les protections solaires extérieures (volets roulants, brise-soleil orientables, casquettes) constituent le levier le plus efficace en bloquant les apports solaires avant qu'ils n'atteignent les vitrages. L'inertie thermique obtenue par des matériaux lourds (béton, pierre, terre cuite) permet de lisser les pics de température en stockant la fraîcheur nocturne.

La conception bioclimatique intègre l'orientation des façades, la ventilation naturelle traversante, les débords calculés selon la course solaire et la végétalisation des espaces extérieurs. Ces mesures, pensées dès l'esquisse architecturale, offrent les gains les plus significatifs pour un coût maîtrisé.

Solutions actives complémentaires

Quand les solutions passives ne suffisent pas, des équipements actifs peuvent compléter le dispositif. Les brasseurs d'air permettent une sensation de fraîcheur de 2 à 3°C grâce à l'effet de convection forcée, réduisant significativement les dh. Les systèmes de rafraîchissement évaporatif, adaptés aux climats secs, consomment 10 fois moins qu'une climatisation traditionnelle.

La ventilation mécanique nocturne automatisée évacue efficacement la chaleur accumulée pendant la journée. Ces systèmes de ventilation performants s'avèrent particulièrement utiles en rénovation où les solutions passives sont limitées par l'existant.

Impact sur la conception architecturale

Évolution des pratiques professionnelles

L'introduction des degrés-heures transforme profondément l'approche conceptuelle des architectes et bureaux d'études. Le confort estival, autrefois traité en second plan, devient un enjeu central dès les premières esquisses. Les logiciels de simulation thermique dynamique intègrent désormais le calcul dh en temps réel, permettant d'évaluer l'impact de chaque choix architectural.

Cette évolution encourage l'innovation dans les matériaux et systèmes constructifs. Les fabricants développent des solutions spécifiquement conçues pour optimiser les dh : vitrages à contrôle solaire dynamique, isolants à changement de phase, systèmes de ventilation hybride. Le marché s'adapte rapidement aux nouvelles exigences réglementaires.

Coût et rentabilité des solutions

Contrairement aux idées reçues, l'optimisation des dh n'engendre pas nécessairement de surcoûts importants. Les solutions passives intégrées dès la conception (orientation, débords, matériaux) représentent souvent un investissement marginal pour des gains durables. Les protections solaires extérieures, bien que plus coûteuses que les stores intérieurs, offrent une efficacité incomparable et une valorisation immobilière.

Le retour sur investissement s'apprécie également par les économies d'exploitation. Un bâtiment optimisé dh nécessite moins de climatisation, réduisant les consommations énergétiques et les émissions carbone. Cette approche s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de performance environnementale re2020.

Points clés à retenir

Définition : Les dh (degrés-heures) mesurent l'intensité et la durée de l'inconfort thermique estival en cumulant chaque degré au-dessus des seuils de confort (26-28°C).

Innovation re2020 : Remplace la tic rt2012 jugée inadéquate par un indicateur plus réaliste intégrant les scénarios climatiques futurs et l'adaptation physiologique humaine.

Seuils réglementaires : Excellent confort sous 350 dh (1 semaine d'inconfort/an), limite maximale à 1250 dh (25 jours d'inconfort/an) avec modulations contextuelles possibles.

Solutions prioritaires : Conception bioclimatique, protections solaires extérieures, inertie thermique, ventilation naturelle et matériaux à fort déphasage pour approche passive.

Impact conceptuel : Révolutionne l'approche architecturale en plaçant le confort estival au cœur de la conception dès les premières esquisses du projet.

Optimisez le confort d'été de votre projet

Notre expertise en simulation thermique dynamique vous garantit un calcul dh précis et des solutions adaptées à votre contexte. Nous analysons votre projet pour maximiser le confort estival tout en respectant vos contraintes budgétaires et architecturales.

Demander une étude dhSection questions réponses :

Q : Comment se calculent concrètement les degrés-heures dans la re2020 ?

R : Les degrés-heures se calculent en cumulant heure par heure, sur une année complète, chaque degré au-dessus des seuils de confort définis. Par exemple, si une pièce atteint 29°C pendant une heure alors que le seuil de confort est fixé à 26°C, cela génère 3 degrés-heures (29-26=3). Ce calcul s'effectue via des logiciels de simulation thermique dynamique qui intègrent les données météorologiques incluant la canicule d'août 2003 comme référence. Contrairement à l'ancienne tic de la rt2012 qui ne considérait qu'une température maximale, les degrés-heures prennent en compte simultanément l'intensité et la durée de l'inconfort thermique, reflétant ainsi fidèlement la perception humaine réelle de l'inconfort estival.

Q : Quelle est la différence entre les degrés-heures et la tic de la rt2012 ?

R : La différence fondamentale réside dans l'approche de mesure du confort. La tic (température intérieure conventionnelle) de la rt2012 était un indicateur binaire qui vérifiait simplement si la température maximale dépassait 26°C, sans considérer la durée de cet inconfort. Un bâtiment pouvait être conforme tout en générant un inconfort significatif lors de pics de chaleur prolongés. Les degrés-heures de la re2020 offrent une vision dynamique et complète en quantifiant à la fois l'intensité et la durée de l'inconfort. Là où la tic proposait une photographie instantanée, les dh fournissent un film complet de l'inconfort estival sur toute l'année, permettant d'identifier précisément les périodes problématiques et d'ajuster la conception en conséquence.

Q : Quels sont les seuils réglementaires de degrés-heures à respecter ?

R : La re2020 définit deux seuils critiques pour évaluer le confort estival. Le premier seuil, fixé à 350 dh, représente un excellent niveau de confort correspondant environ à une semaine d'inconfort sur l'année. C'est l'objectif recommandé pour garantir un confort optimal aux occupants. Le second seuil, fixé à 1250 dh, constitue la limite réglementaire maximale à ne pas dépasser, équivalant à environ 25 jours d'inconfort annuel. Au-delà de ce seuil, le projet doit impérativement être modifié avec des solutions d'amélioration du confort avant d'être accepté. Des modulations sont possibles selon le contexte : en zone de bruit par exemple, où la ventilation nocturne naturelle est compromise, le seuil peut être relevé jusqu'à environ 2000 dh pour éviter de pénaliser les projets contraints par leur environnement.

Q : Pourquoi le seuil de confort change-t-il entre le jour et la nuit ?

R : Cette différenciation repose sur les capacités physiologiques d'adaptation du corps humain. La nuit, le seuil reste fixe à 26°C car le corps ne peut pas s'adapter aux variations de température pendant le sommeil, période où les mécanismes de thermorégulation sont moins actifs. Le jour en revanche, le seuil initial de 26°C peut s'élever progressivement jusqu'à 28°C maximum selon les températures subies les jours précédents. Cette modulation reflète la capacité naturelle d'adaptation physiologique de l'organisme éveillé. Basée sur la norme européenne nf 15251, cette approche sophistiquée rend l'évaluation du confort plus réaliste et humaine, en reconnaissant que notre perception de la chaleur s'adapte au fil des jours, contrairement au sommeil où nous restons vulnérables aux variations thermiques.

Q : Quelles solutions permettent de réduire efficacement les degrés-heures ?

R : Les solutions les plus efficaces privilégient l'approche passive conformément à l'esprit bas carbone de la re2020. Les protections solaires extérieures (volets roulants, brise-soleil orientables, casquettes) constituent le levier prioritaire en bloquant les apports solaires avant qu'ils n'atteignent les vitrages. L'inertie thermique obtenue par des matériaux lourds comme le béton, la pierre ou la terre cuite permet de lisser les pics de température en stockant la fraîcheur nocturne. La conception bioclimatique intègre l'orientation des façades, la ventilation naturelle traversante, les débords calculés selon la course solaire et la végétalisation des espaces extérieurs. En complément, des solutions actives peuvent être ajoutées : brasseurs d'air procurant une sensation de fraîcheur de 2 à 3°C, systèmes de rafraîchissement évaporatif consommant 10 fois moins qu'une climatisation traditionnelle, ou ventilation mécanique nocturne automatisée pour évacuer la chaleur accumulée.

Q : L'optimisation des degrés-heures génère-t-elle un surcoût important ?

R : Contrairement aux idées reçues, l'optimisation des degrés-heures n'engendre pas nécessairement de surcoûts significatifs. Les solutions passives intégrées dès la conception initiale, comme l'orientation optimale du bâtiment, les débords de toiture calculés ou le choix de matériaux appropriés, représentent souvent un investissement marginal pour des gains durables. Ces choix architecturaux, pensés dès l'esquisse, n'alourdissent que faiblement le budget tout en offrant une performance pérenne. Les protections solaires extérieures, bien que plus coûteuses que les stores intérieurs, offrent une efficacité incomparable et valorisent le bien immobilier. Le retour sur investissement s'apprécie également par les économies d'exploitation : un bâtiment optimisé nécessite moins de climatisation, réduisant durablement les consommations énergétiques et les émissions carbone. Cette approche s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de performance environnementale de la re2020.

Q : Comment les degrés-heures prennent-ils en compte le changement climatique ?

R : Les degrés-heures intègrent les projections climatiques futures grâce aux fichiers météorologiques utilisés pour le calcul. Ces données actualisées incluent désormais des épisodes caniculaires plus fréquents et plus intenses, reflétant l'évolution attendue du climat dans les décennies à venir. La canicule d'août 2003 sert de référence de base, mais les simulations anticipent des conditions encore plus extrêmes. Cette approche prospective permet de concevoir des bâtiments résilients, capables de maintenir un confort acceptable malgré l'intensification des vagues de chaleur, particulièrement dans les zones h3 méditerranéennes où les températures estivales deviennent de plus en plus critiques. Ainsi, les constructions neuves sont préparées aux conditions climatiques qu'elles connaîtront tout au long de leur durée de vie, évitant l'obsolescence rapide et le recours systématique à la climatisation énergivore.