En quoi consiste le calcul du bbio, cep et dh dans la re2020 ?

Réponse immédiate

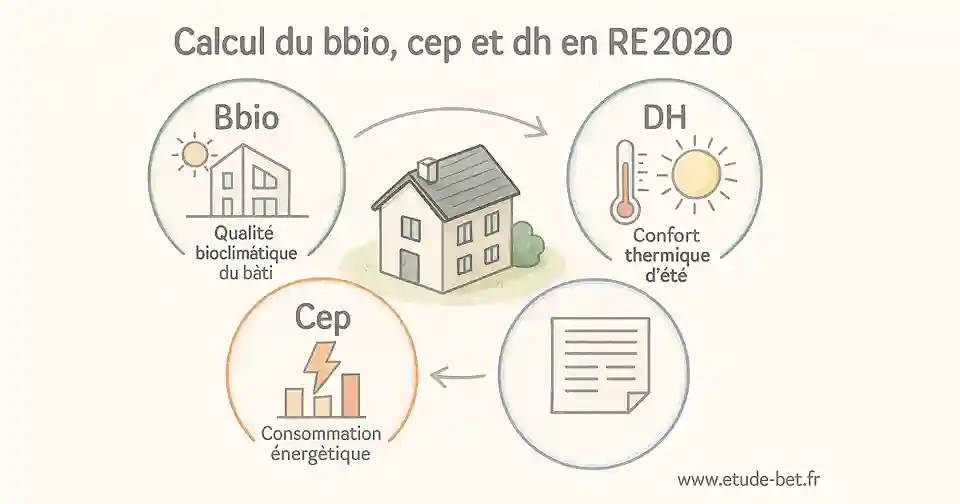

Le calcul du bbio, cep et dh constitue l'évaluation complète d'un bâtiment en re2020. Le bbio mesure la qualité bioclimatique du bâti, le cep quantifie la consommation énergétique des systèmes, et le dh évalue le confort thermique d'été. Ces trois indicateurs doivent respecter des seuils réglementaires pour l'obtention de l'attestation pcmi14.

Introduction : les trois piliers de la performance énergétique re2020

La réglementation environnementale re2020 s'appuie sur trois indicateurs fondamentaux pour évaluer la performance d'un bâtiment. Cette approche multidimensionnelle permet de considérer à la fois l'efficacité énergétique, le confort des occupants et l'impact environnemental. Contrairement à la rt2012 qui se concentrait principalement sur la consommation, la re2020 intègre le confort d'été comme critère de performance obligatoire.

Le bbio : besoin bioclimatique conventionnel

Le bbio (besoin bioclimatique) représente la performance intrinsèque du bâti indépendamment des systèmes énergétiques installés. Cet indicateur évalue exclusivement la qualité de l'enveloppe du bâtiment et sa conception architecturale.

Composantes du calcul bbio

Le calcul du bbio prend en compte plusieurs paramètres essentiels :

- Isolation thermique : performance des matériaux isolants utilisés pour les murs, toitures, planchers bas et ponts thermiques

- Étanchéité à l'air : limitation des infiltrations d'air parasites qui génèrent des déperditions

- Orientation du bâtiment : optimisation des apports solaires gratuits en hiver

- Surfaces vitrées : ratio et positionnement des ouvertures pour maximiser les gains solaires

- Qualité des menuiseries : coefficient de transmission thermique des fenêtres et portes-fenêtres

- Compacité du bâtiment : rapport entre volume chauffé et surface déperditive

Objectifs du bbio en re2020

L'indicateur bbio vise à encourager une conception bioclimatique qui tire parti des conditions naturelles du site. Une bonne performance bbio limite les besoins énergétiques avant même l'installation des systèmes techniques. Cela contribue à réduire l'investissement dans les équipements de chauffage et climatisation tout en améliorant le confort des occupants.

Le cep : consommation d'énergie primaire

Le cep (consommation d'énergie primaire) quantifie la consommation énergétique annuelle du bâtiment pour les cinq usages réglementaires. Contrairement au bbio qui s'intéresse uniquement au bâti, le cep intègre l'efficacité des systèmes énergétiques installés.

Les cinq usages réglementaires du cep

Usages pris en compte dans le calcul cep

- Chauffage : énergie nécessaire pour maintenir la température de confort en hiver

- Refroidissement : consommation liée à la climatisation et au rafraîchissement

- Production d'eau chaude sanitaire : énergie pour chauffer l'eau sanitaire

- Éclairage artificiel : consommation électrique des luminaires

- Auxiliaires : ventilation, pompes, circulateurs et autres équipements techniques

Distinction entre cep et cepnr

La re2020 introduit une distinction importante entre deux types de consommations :

- Cep total : ensemble des consommations d'énergie primaire, toutes sources confondues

- Cepnr (consommation d'énergie primaire non renouvelable) : exclusivement les énergies fossiles et nucléaire

Cette distinction valorise les énergies renouvelables comme le bois, le solaire photovoltaïque ou les pompes à chaleur. L'objectif est d'orienter la construction vers des solutions énergétiques décarbonées conformément aux enjeux climatiques.

Exemple de calcul cep

Pour une maison de 120 m² équipée d'une pompe à chaleur :

- Chauffage : 35 kWhEP/m².an

- Eau chaude sanitaire : 15 kWhEP/m².an

- Éclairage : 3 kWhEP/m².an

- Auxiliaires : 7 kWhEP/m².an

- Cep total = 60 kWhEP/m².an

Le dh : degrés-heures d'inconfort estival

Le dh (degrés-heures) constitue l'innovation majeure de la re2020 en matière de confort thermique. Cet indicateur mesure l'inconfort ressenti lors des périodes chaudes et évalue la capacité du bâtiment à maintenir des conditions agréables sans climatisation excessive.

Principe de calcul du dh

Le calcul du dh se base sur l'écart entre la température intérieure réelle et une température de référence de confort. Chaque heure où cette température est dépassée contribue au cumul annuel du dh.

Formule de calcul dh

DH = Σ (Température intérieure - Température de confort) × Durée de dépassement

Exemple : Si la température intérieure atteint 29°C pendant 3 heures avec une température de confort de 26°C :

DH = (29 - 26) × 3 = 9 degrés-heures

Facteurs influençant le dh

Plusieurs éléments architecturaux et techniques impactent directement le calcul du dh :

Éléments de conception pour optimiser le dh

- Protection solaire : volets, brise-soleil, casquettes et débords de toiture

- Inertie thermique : capacité des matériaux à stocker et restituer la chaleur

- Ventilation naturelle : surventilation nocturne et traversante

- Orientation des ouvertures : limitation des apports solaires excessifs

- Qualité des vitrages : facteur solaire et transmission lumineuse

- Couleur des toitures : réflectance et absorption du rayonnement solaire

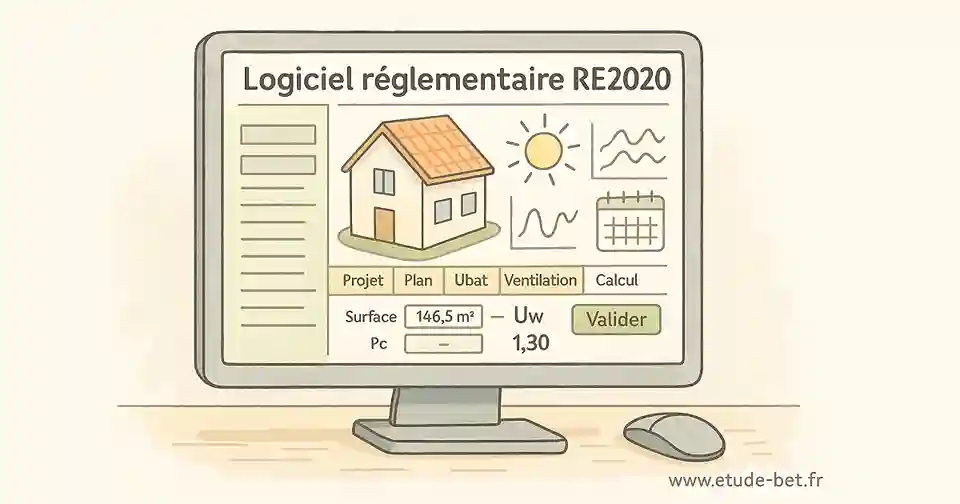

Méthodes de calcul et logiciels réglementaires

Le calcul des indicateurs bbio, cep et dh s'effectue à l'aide de logiciels de simulation thermique dynamique reconnus par la réglementation (guide Ademe des solutions techniques re2020). Ces outils utilisent la méthode de calcul th-bce 2020 qui modélise le comportement thermique du bâtiment heure par heure sur une année complète.

Logiciels agréés pour le calcul re2020

Les bureaux d'études thermiques utilisent différents logiciels certifiés :

- Perrenoud : solution complète intégrant calcul thermique et production automatique des attestations

- ClimaWin : logiciel spécialisé dans la simulation thermique dynamique

- Pleïades : outil de conception bioclimatique et d'optimisation énergétique

- U22Win : solution dédiée aux calculs réglementaires rt2012 et re2020

Données d'entrée nécessaires

Pour réaliser les calculs bbio, cep et dh, plusieurs documents techniques sont indispensables :

- Plans architecturaux (facades, coupes, plans de masse)

- Descriptifs techniques des matériaux et équipements

- Fiches techniques des isolants et menuiseries

- Notices techniques des systèmes de chauffage, ventilation et production d'eau chaude

- Plans de calepinage des protections solaires

Seuils réglementaires et zones climatiques

Les valeurs maximales des indicateurs bbio, cep et dh varient selon la localisation géographique du projet. La France métropolitaine est divisée en huit zones climatiques qui déterminent les exigences applicables.

Zonage climatique re2020

- H1a, H1b, H1c : zones les plus froides (nord et est de la France)

- H2a, H2b, H2c, H2d : zones intermédiaires (centre et ouest)

- H3 : zone méditerranéenne (sud de la France)

Des coefficients d'altitude s'appliquent également pour les constructions situées à plus de 400 mètres d'altitude.

Évolution des exigences dans le temps

La re2020 prévoit un renforcement progressif des seuils réglementaires selon un calendrier défini :

- 2022-2024 : exigences de lancement avec des seuils modérés

- 2025-2027 : renforcement intermédiaire des performances

- 2028-2030 : objectifs de très haute performance énergétique

Cette approche progressive permet aux professionnels de s'adapter aux nouvelles exigences tout en encourageant l'innovation dans les techniques constructives et les équipements techniques.

Applications pratiques et optimisations

L'optimisation simultanée des trois indicateurs bbio, cep et dh nécessite une approche globale de la conception. Certaines solutions techniques peuvent améliorer un indicateur tout en dégradant les autres, d'où l'importance d'une étude thermique approfondie.

Cas d'application : optimisation du bbio

Stratégies d'amélioration du bbio

- Renforcement de l'isolation : augmentation des épaisseurs d'isolant

- Traitement des ponts thermiques : isolation thermique extérieure généralisée

- Amélioration de l'étanchéité : objectif q4 ≤ 0,4 m³/h.m²

- Optimisation des ouvertures : triple vitrage en zones froides

- Conception bioclimatique : orientation sud des pièces de vie

Cas d'application : réduction du cep

Solutions pour diminuer la consommation cep

- Pompe à chaleur performante : cop ≥ 4 en conditions nominales

- Ventilation double flux : récupération de chaleur sur l'air extrait

- Chauffe-eau thermodynamique : production d'eau chaude efficace

- Éclairage led : réduction des consommations d'éclairage

- Production photovoltaïque : autoconsommation énergétique

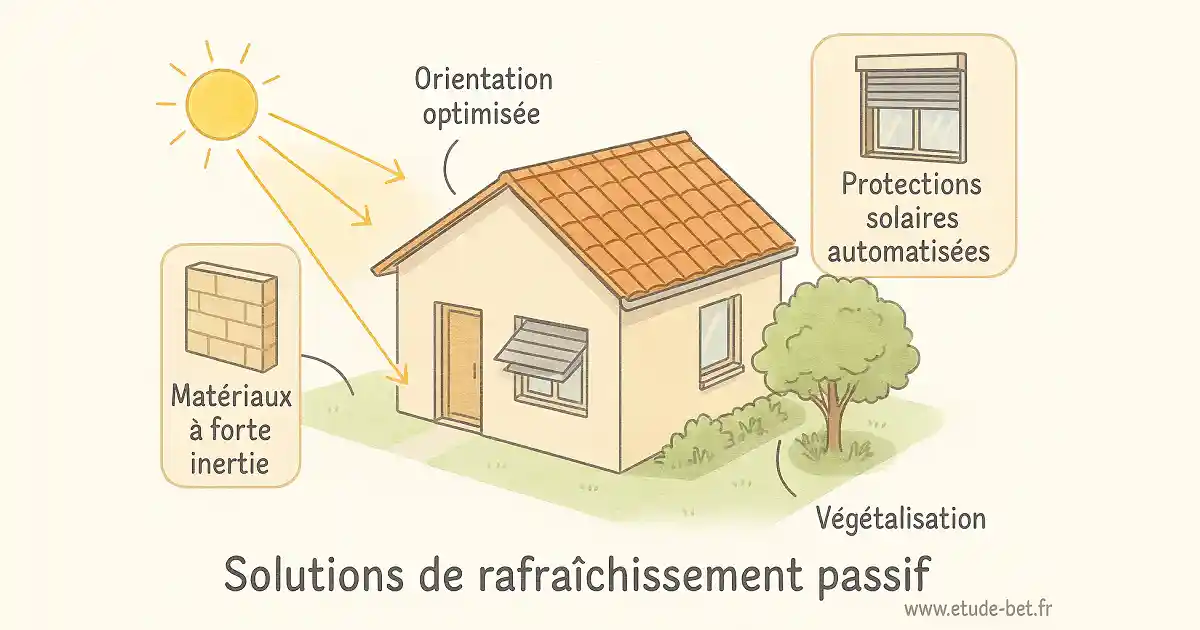

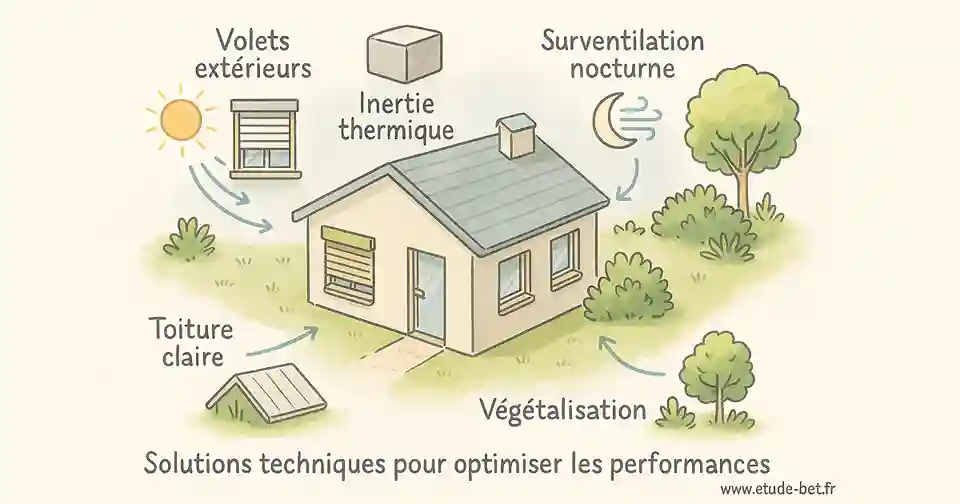

Cas d'application : maîtrise du dh

Techniques pour limiter l'inconfort estival

- Protections solaires mobiles : volets extérieurs automatisés

- Inertie thermique lourde : dalles béton et murs en maçonnerie

- Surventilation nocturne : refroidissement naturel gratuit

- Toitures claires : limitation de l'absorption solaire

- Végétalisation : effet rafraîchissant des espaces verts

Points clés à retenir

L'essentiel sur le calcul bbio, cep et dh

- Le bbio évalue la qualité bioclimatique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques

- Le cep mesure la consommation des cinq usages réglementaires avec valorisation des énergies renouvelables

- Le dh quantifie l'inconfort d'été pour garantir le bien-être des occupants sans climatisation excessive

- Ces trois indicateurs doivent simultanément respecter leurs seuils réglementaires respectifs

- Les exigences varient selon la zone climatique et évoluent dans le temps vers plus de performance

- Une conception intégrée dès les premiers plans permet d'optimiser l'ensemble des performances

- L'accompagnement par un bureau d'études qualifié garantit la conformité réglementaire et l'optimisation économique

La maîtrise simultanée du bbio, cep et dh constitue un enjeu majeur pour respecter les obligations re2020. Cette approche multicritère encourage une conception équilibrée qui concilie performance énergétique, confort d'usage et impact environnemental. L'évolution progressive des seuils réglementaires accompagne la montée en compétence des professionnels tout en préparant la transition vers des bâtiments à très haute performance environnementale.

Besoin d'une étude thermique re2020 pour votre projet ?

Nos ingénieurs thermiciens optimisent vos indicateurs bbio, cep et dh pour garantir la conformité réglementaire et le confort de votre futur bâtiment. Nous vous accompagnons de la conception à l'obtention de l'attestation pcmi14.

Demander votre devis gratuitSection questions réponses :

Q : Quelle est la différence entre le bbio, le cep et le dh ?

R : Ces trois indicateurs évaluent des aspects complémentaires de la performance d'un bâtiment. Le bbio (besoin bioclimatique) mesure uniquement la qualité de l'enveloppe du bâtiment et sa conception architecturale, indépendamment des équipements installés. Il évalue l'isolation, l'étanchéité à l'air, l'orientation et la compacité. Le cep (consommation d'énergie primaire) quantifie la consommation annuelle réelle du bâtiment pour les cinq usages réglementaires : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires. Il prend en compte l'efficacité des systèmes énergétiques. Enfin, le dh (degrés-heures) constitue une nouveauté de la re2020 en mesurant l'inconfort thermique ressenti en été, évaluant ainsi la capacité du bâtiment à rester confortable lors des périodes chaudes sans climatisation excessive. Pour obtenir l'attestation pcmi14, ces trois indicateurs doivent simultanément respecter leurs seuils réglementaires respectifs.

Q : Quels sont les cinq usages pris en compte dans le calcul du cep ?

R : Le cep intègre cinq postes de consommation énergétique obligatoires. Premièrement, le chauffage qui représente généralement le poste le plus important, correspondant à l'énergie nécessaire pour maintenir une température de confort en hiver. Deuxièmement, le refroidissement qui inclut la climatisation et les systèmes de rafraîchissement. Troisièmement, la production d'eau chaude sanitaire qui couvre l'énergie pour chauffer l'eau destinée aux usages domestiques. Quatrièmement, l'éclairage artificiel qui comptabilise la consommation électrique des luminaires. Cinquièmement, les auxiliaires qui englobent tous les équipements techniques comme la ventilation, les pompes, les circulateurs et autres systèmes de distribution. La re2020 distingue également le cep total (toutes énergies) du cepnr (énergie primaire non renouvelable) pour valoriser l'utilisation d'énergies décarbonées comme le bois, le solaire ou les pompes à chaleur.

Q : Comment peut-on améliorer le bbio de son projet de construction ?

R : L'optimisation du bbio repose sur plusieurs leviers architecturaux et techniques. Le renforcement de l'isolation constitue le premier axe d'amélioration : augmenter les épaisseurs d'isolant sur les murs, toitures et planchers bas permet de limiter les déperditions thermiques. Le traitement rigoureux des ponts thermiques, notamment par une isolation thermique extérieure généralisée, élimine les points faibles de l'enveloppe. L'amélioration de l'étanchéité à l'air en visant un coefficient q4 inférieur à 0,4 m³/h.m² réduit les infiltrations parasites. L'optimisation des menuiseries avec du triple vitrage en zones froides améliore significativement les performances. La conception bioclimatique joue également un rôle majeur : privilégier une orientation sud pour les pièces de vie maximise les apports solaires gratuits en hiver, tandis qu'une bonne compacité du bâtiment limite les surfaces déperditive. Ces solutions doivent être intégrées dès les premiers plans pour obtenir le meilleur résultat technico-économique.

Q : Quelles solutions techniques permettent de réduire l'inconfort estival et le dh ?

R : La maîtrise du dh nécessite une approche combinant conception architecturale et solutions passives. Les protections solaires mobiles extérieures constituent la première ligne de défense : volets roulants, brise-soleil orientables ou casquettes architecturales bloquent le rayonnement solaire avant qu'il ne pénètre dans le bâtiment. L'inertie thermique lourde, obtenue par des dalles béton et des murs en maçonnerie, permet de stocker la fraîcheur nocturne et de lisser les pics de température. La surventilation nocturne exploite l'air frais de la nuit pour refroidir naturellement la masse du bâtiment. L'orientation et le dimensionnement des ouvertures doivent limiter les apports solaires excessifs en été, notamment sur les façades ouest. Les toitures claires réfléchissent davantage le rayonnement solaire et limitent l'échauffement. Enfin, la végétalisation des abords crée un microclimat favorable. Ces stratégies passives permettent de maintenir le confort d'été sans recourir systématiquement à la climatisation.

Q : Les exigences re2020 sont-elles identiques partout en France ?

R : Non, les seuils réglementaires du bbiomax, cepmax et dhmax varient selon la localisation géographique du projet. La France métropolitaine est divisée en huit zones climatiques principales qui déterminent les exigences applicables. Les zones H1a, H1b et H1c couvrent les régions les plus froides du nord et de l'est avec des besoins de chauffage importants. Les zones H2a, H2b, H2c et H2d correspondent aux régions intermédiaires du centre et de l'ouest. La zone H3 concerne le sud méditerranéen avec des enjeux plus marqués sur le confort d'été. Des coefficients d'altitude s'ajoutent également pour les constructions situées à plus de 400 mètres, où les contraintes thermiques sont accentuées. Cette modulation géographique permet d'adapter les exigences aux réalités climatiques locales. Par ailleurs, la re2020 prévoit un renforcement progressif des seuils dans le temps, avec trois paliers : 2022-2024, 2025-2027, puis 2028-2030, pour accompagner la montée en compétence des professionnels.

Q : Peut-on avoir un bon bbio mais échouer sur le cep ou le dh ?

R : Oui, absolument. Ces trois indicateurs évaluent des dimensions différentes de la performance et l'un ne compense pas l'échec des autres. Un projet peut parfaitement respecter le bbiomax grâce à une excellente isolation et conception bioclimatique, mais dépasser le cepmax si les systèmes énergétiques installés sont peu performants, comme une chaudière gaz standard ou une ventilation simple flux. Inversement, des équipements très performants (pompe à chaleur, ventilation double flux) peuvent compenser partiellement un bbio moyen, mais dans la limite des seuils réglementaires. Le dh constitue un cas particulier car il dépend fortement de la conception architecturale : une maison avec un excellent bbio et cep peut échouer sur le dh si elle manque de protections solaires, d'inertie thermique ou de possibilités de ventilation naturelle. C'est pourquoi une approche globale dès la conception est indispensable, et l'accompagnement par un bureau d'études thermiques permet d'optimiser simultanément les trois indicateurs.

Q : Quels documents sont nécessaires pour réaliser une étude thermique re2020 ?

R : Le bureau d'études thermiques a besoin de documents techniques précis pour effectuer les calculs bbio, cep et dh. Les plans architecturaux constituent la base : plans de masse, plans de niveaux, façades et coupes permettent de modéliser la géométrie du bâtiment. Les descriptifs techniques des matériaux utilisés sont indispensables pour caractériser l'enveloppe : nature et épaisseur des isolants, type de maçonnerie, composition des planchers. Les fiches techniques des menuiseries détaillent les coefficients thermiques des fenêtres et portes-fenêtres. Les notices techniques des systèmes énergétiques (chauffage, ventilation, production d'eau chaude sanitaire) fournissent les performances réelles des équipements. Les plans de calepinage des protections solaires précisent leur dimensionnement et leur positionnement. Plus ces informations sont fournies en amont, plus l'étude thermique sera précise et les solutions d'optimisation pertinentes. Le bureau d'études peut également conseiller sur les choix techniques pendant la phase de conception pour garantir la conformité réglementaire.