Quelles sont les différences entre re2020 et rt2012 ?

Introduction : deux réglementations, deux approches distinctes

La rt2012 (réglementation thermique 2012) et la re2020 (réglementation environnementale 2020) marquent deux époques distinctes dans la construction française. La rt2012 établissait les bases des bâtiments basse consommation (BBC), tandis que la re2020 vise l'objectif plus ambitieux de bâtiments à énergie positive (BEPOS). Le passage de "thermique" à "environnementale" dans l'appellation reflète cette évolution vers une approche globale intégrant l'impact carbone.

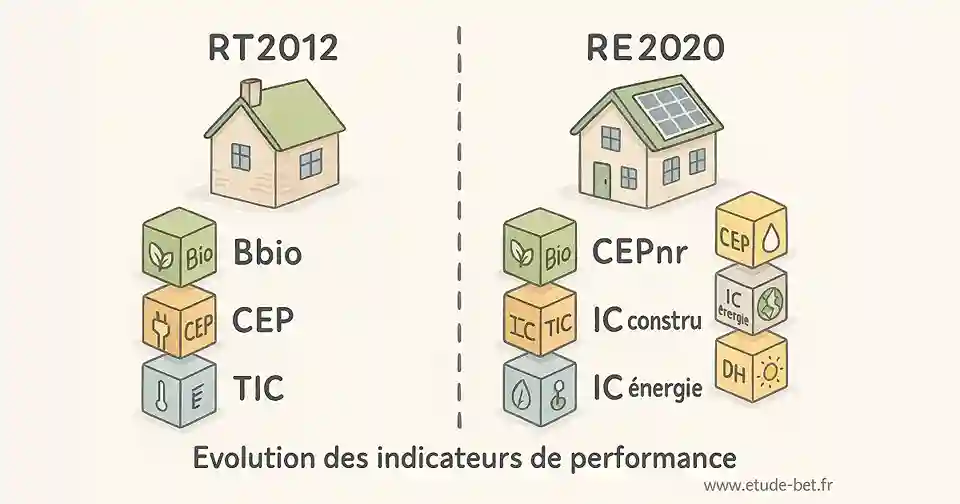

Evolution des indicateurs de performance

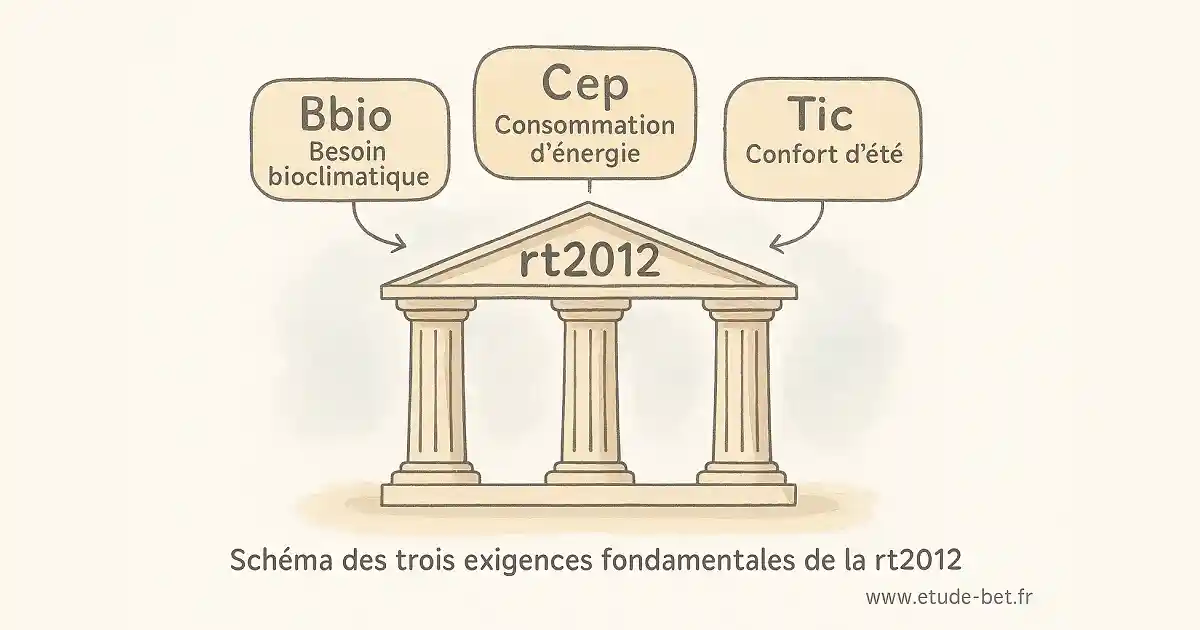

rt2012 : trois indicateurs fondamentaux

La rt2012 s'appuyait sur trois indicateurs principaux pour évaluer la performance des bâtiments. Le Bbio (besoin bioclimatique) mesurait les besoins en chauffage, refroidissement et éclairage. Le cep (consommation d'énergie primaire) limitait la consommation à 50 kWh/m²/an pour les 5 usages réglementaires. Enfin, la tic (température intérieure conventionnelle) garantissait le confort d'été sans climatisation.

re2020 : neuf indicateurs pour une approche globale

La re2020 conserve les indicateurs de la rt2012 mais les enrichit considérablement. Aux trois indicateurs historiques s'ajoutent six nouveaux paramètres : le cepnr (consommation d'énergie primaire non renouvelable), les indicateurs carbone IC construction et IC énergie, ainsi que l'indicateur DH (degrés-heures) pour le confort d'été renforcé.

Périmètre d'analyse et usages pris en compte

rt2012 : les cinq usages traditionnels

La rt2012 considérait cinq usages énergétiques : chauffage, refroidissement, éclairage, production d'eau chaude sanitaire et auxiliaires (ventilateurs, pompes) (Guide technique différences réglementaires). Cette approche se concentrait sur les consommations directement liées au fonctionnement quotidien du bâtiment, avec un coefficient de conversion électrique de 2,58.

re2020 : une vision élargie des consommations

La re2020 étend significativement le périmètre d'analyse. Aux cinq usages de la rt2012 s'ajoutent les consommations des ascenseurs, l'éclairage des parties communes en logement collectif, l'éclairage et la ventilation des parkings. Le coefficient de conversion électrique est réduit à 2,3, valorisant ainsi les pompes à chaleur dans le calcul réglementaire.

Nouveautés majeures de la re2020

L'analyse du cycle de vie constitue l'innovation majeure de la re2020. Cette approche évalue l'impact environnemental du bâtiment sur 50 ans, de l'extraction des matériaux jusqu'à la déconstruction. L'énergie grise, correspondant à l'énergie nécessaire à la fabrication et au transport des matériaux, est désormais intégrée au calcul. Cette évolution favorise les matériaux biosourcés et les circuits courts de distribution.

Exigences techniques et cas d'application

Seuils de performance renforcés

La re2020 durcit les exigences de 15 à 20% par rapport à la rt2012. Pour une maison individuelle, le seuil cep passe de 50 à environ 40 kWh/m²/an selon la zone climatique. Le Bbio de la re2020 intègre systématiquement les besoins de refroidissement, même pour les bâtiments non climatisés, anticipant les épisodes caniculaires croissants.

Nouvelles obligations et moyens

La re2020 introduit des obligations spécifiques comme la vérification de performance des systèmes de ventilation en fin de chantier. En logement collectif, les mesures de perméabilité à l'air par échantillonnage sont pénalisées pour inciter à réaliser un test d'étanchéité par logement. La production photovoltaïque est valorisée uniquement en autoconsommation.

Exemples concrets d'application

Projet de maison individuelle de 120 m²

Avec rt2012 : Isolation renforcée, chaudière gaz condensation, vmcdf, test d'étanchéité global. Consommation cible : 50 kWh/m²/an.

Avec re2020 : Isolation équivalente mais matériaux biosourcés privilégiés, pompe à chaleur air/eau, vmcdf avec récupérateur, panneaux photovoltaïques, test d'étanchéité renforcé. Consommation cible : 40 kWh/m²/an avec impact carbone maîtrisé.

Immeuble collectif de 50 logements

En rt2012, un chauffage collectif gaz était standard. La re2020 favorise les réseaux de chaleur urbains, les pompes à chaleur collectives ou les systèmes hybrides. L'éclairage LED des parties communes devient obligatoire, avec détection de présence systématique.

Points clés à retenir

La transition de la rt2012 vers la re2020 marque un tournant environnemental majeur. Cette évolution implique une approche plus globale de la performance énergétique, intégrant l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Les professionnels doivent désormais maîtriser l'étude thermique re2020 et ses spécificités pour concevoir des bâtiments conformes.

Les principales différences concernent le nombre d'indicateurs (3 vs 9), l'intégration de l'impact carbone, l'analyse du cycle de vie et le renforcement des seuils de performance. La re2020 privilégie les énergies renouvelables, les matériaux biosourcés et une approche systémique de la performance environnementale.

Besoin d'une étude thermique re2020 ?

Notre bureau d'études spécialisé vous accompagne dans la réalisation de votre attestation pcmi14 conforme re2020. Profitez de notre expertise pour optimiser la performance énergétique et environnementale de votre projet.

Section questions réponses :

Q : Pourquoi la rt2012 a-t-elle été remplacée par la re2020 ?

R : La rt2012 a été remplacée par la re2020 en janvier 2022 pour répondre aux enjeux environnementaux actuels et aux objectifs de neutralité carbone fixés pour 2050. Alors que la rt2012 se concentrait uniquement sur la performance thermique et la consommation énergétique en phase d'exploitation, la re2020 adopte une approche globale en intégrant l'impact carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce changement d'appellation de 'thermique' à 'environnementale' reflète cette évolution majeure : il ne s'agit plus seulement de limiter les consommations énergétiques, mais de prendre en compte l'empreinte carbone dès la fabrication des matériaux jusqu'à la déconstruction du bâtiment. La re2020 vise également à mieux préparer les bâtiments aux épisodes caniculaires croissants en renforçant les exigences de confort d'été.

Q : Quels sont les nouveaux indicateurs introduits par la re2020 ?

R : La re2020 passe de 3 à 9 indicateurs de performance. Elle conserve les trois indicateurs historiques de la rt2012 (Bbio pour le besoin bioclimatique, cep pour la consommation d'énergie primaire, et tic pour la température intérieure conventionnelle) mais y ajoute six nouveaux paramètres essentiels. Le cepnr mesure la consommation d'énergie primaire non renouvelable, favorisant ainsi les énergies renouvelables. Les indicateurs IC construction et IC énergie évaluent respectivement l'impact carbone des matériaux et des consommations énergétiques. L'indicateur DH (degrés-heures) vient renforcer l'évaluation du confort d'été en calculant le cumul des écarts entre la température intérieure et un seuil de référence pendant les périodes chaudes. Ces nouveaux indicateurs permettent une analyse bien plus complète de la performance environnementale du bâtiment.

Q : Qu'est-ce que l'analyse du cycle de vie en re2020 ?

R : L'analyse du cycle de vie constitue l'innovation majeure de la re2020. Cette approche évalue l'impact environnemental du bâtiment sur une durée de 50 ans, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la déconstruction finale, en passant par la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'utilisation et l'entretien. Cette analyse intègre notamment la notion d'énergie grise, qui correspond à l'énergie nécessaire pour fabriquer et transporter les matériaux de construction. Concrètement, cela signifie qu'un matériau comme le béton armé aura un impact carbone important dû à sa fabrication, tandis que les matériaux biosourcés comme le bois ou la paille seront valorisés pour leur faible empreinte environnementale. Cette approche encourage les circuits courts de distribution et favorise l'utilisation de matériaux locaux et écologiques, transformant profondément les pratiques de construction.

Q : Comment les seuils de performance ont-ils évolué entre rt2012 et re2020 ?

R : La re2020 durcit les exigences de performance de 15 à 20% par rapport à la rt2012. Pour une maison individuelle, le seuil de consommation d'énergie primaire (cep) passe d'environ 50 kWh/m²/an en rt2012 à environ 40 kWh/m²/an en re2020, selon la zone climatique. Le calcul du Bbio en re2020 intègre systématiquement les besoins de refroidissement, même pour les bâtiments non climatisés, anticipant ainsi les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents. Ces seuils plus stricts obligent les concepteurs à renforcer l'isolation, à optimiser la conception bioclimatique et à privilégier les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire performants. Le coefficient de conversion de l'électricité passe également de 2,58 à 2,3, valorisant ainsi davantage les pompes à chaleur et les systèmes électriques performants dans le calcul réglementaire.

Q : Quels usages énergétiques sont pris en compte dans chaque réglementation ?

R : La rt2012 considérait cinq usages énergétiques principaux : le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude sanitaire et les auxiliaires comme les ventilateurs et pompes de circulation. La re2020 élargit significativement ce périmètre d'analyse en ajoutant plusieurs nouveaux usages. Elle intègre désormais les consommations des ascenseurs, l'éclairage des parties communes en logement collectif, ainsi que l'éclairage et la ventilation des parkings. Cette extension du périmètre reflète la volonté d'avoir une vision plus complète et réaliste des consommations énergétiques réelles du bâtiment. En logement collectif, par exemple, l'éclairage LED des parties communes devient obligatoire avec détection de présence systématique. Cette approche plus exhaustive permet de mieux appréhender l'impact énergétique global du bâtiment tout au long de son utilisation quotidienne.

Q : Pourquoi le coefficient de conversion électrique a-t-il changé ?

R : Le coefficient de conversion de l'électricité est passé de 2,58 en rt2012 à 2,3 en re2020. Ce coefficient représente le ratio entre l'énergie primaire (à la source de production) et l'énergie finale (consommée dans le bâtiment). Cette réduction de 0,28 point s'explique par l'évolution du mix énergétique français vers davantage d'énergies renouvelables et une amélioration du rendement de production et de distribution de l'électricité. Concrètement, cette baisse valorise les solutions électriques performantes comme les pompes à chaleur dans le calcul réglementaire. Par exemple, une pompe à chaleur avec un coefficient de performance (COP) de 3 sera encore plus avantageuse en re2020 qu'en rt2012. Ce changement encourage donc la transition vers des systèmes de chauffage électriques performants et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du secteur du bâtiment.

Q : Quels systèmes de chauffage sont favorisés par la re2020 ?

R : La re2020 favorise clairement les systèmes de chauffage à faible impact carbone et utilisant des énergies renouvelables. Les pompes à chaleur (air/eau ou géothermiques) sont particulièrement valorisées grâce au nouveau coefficient de conversion électrique de 2,3 et à leur faible émission de CO2 en fonctionnement. Les réseaux de chaleur urbains alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération sont également encouragés, notamment en logement collectif. Les systèmes hybrides combinant plusieurs sources d'énergie renouvelable gagnent en attractivité. À l'inverse, les chaudières gaz qui étaient standard en rt2012 deviennent moins compétitives face aux exigences carbone de la re2020. Le chauffage au fioul est désormais prohibé dans les constructions neuves. La production photovoltaïque en autoconsommation est également valorisée pour réduire le cepnr. Cette orientation vers les énergies décarbonées transforme profondément les choix techniques des maîtres d'œuvre et des bureaux d'études thermiques.