Le gaz est-il autorisé en re2020 ?

Réponse immédiate

Le gaz naturel n'est pas totalement interdit en re2020, mais son usage est fortement découragé par des seuils carbone stricts. Les installations au gaz dépassent généralement le seuil d'impact carbone de l'énergie, rendant leur utilisation quasiment impossible dans les constructions neuves.

Position du gaz naturel dans la re2020

La réglementation environnementale 2020 marque un tournant décisif dans l'approche énergétique des bâtiments neufs. Contrairement à la rt2012 qui autorisait largement l'usage du gaz naturel, la re2020 introduit une approche basée sur l'impact carbone qui rend l'utilisation du gaz particulièrement contraignante.

Comparaison de l'usage du gaz naturel entre rt2012 et re2020

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie nationale de décarbonation du secteur du bâtiment. Le gaz naturel, bien que moins polluant que le fioul ou le charbon, reste un combustible fossile émetteur de CO2. La re2020 privilégie donc les solutions de chauffage décarbonées pour atteindre les objectifs climatiques de la France.

Seuils carbone et impact sur l'usage du gaz

Le critère icénergie et ses implications

L'indicateur icénergie mesure l'impact carbone des consommations d'énergie du bâtiment sur son cycle de vie. Ce critère, exprimé en kg équivalent CO2 par m² et par an, constitue l'un des trois piliers de la re2020 avec le bbio et le cep.

Seuils icénergie pour les logements individuels

- Seuil initial (2022-2024) : 4 kg CO2/m²/an maximum

- Seuil renforcé (2025-2027) : 2 kg CO2/m²/an maximum

- Seuil final (à partir de 2028) : 0 kg CO2/m²/an maximum

- Impact du gaz naturel : Environ 227 kg CO2/MWh PCI

Calcul pratique pour une installation gaz

Une maison individuelle de 100 m² chauffée au gaz naturel avec une consommation de 80 kWh/m²/an génère un impact carbone d'environ 18 kg CO2/m²/an, soit près de 5 fois le seuil autorisé. Cette différence importante explique pourquoi le gaz devient inadapté aux exigences re2020.

Exemple concret : Maison 120 m² avec chaudière gaz

Une maison bien isolée de 120 m² avec chaudière gaz à condensation consomme environ 70 kWh/m²/an. L'impact carbone atteint 16 kg CO2/m²/an, dépassant largement le seuil de 4 kg CO2/m²/an. Même avec les meilleures performances, le respect de l'icénergie reste impossible avec le gaz.

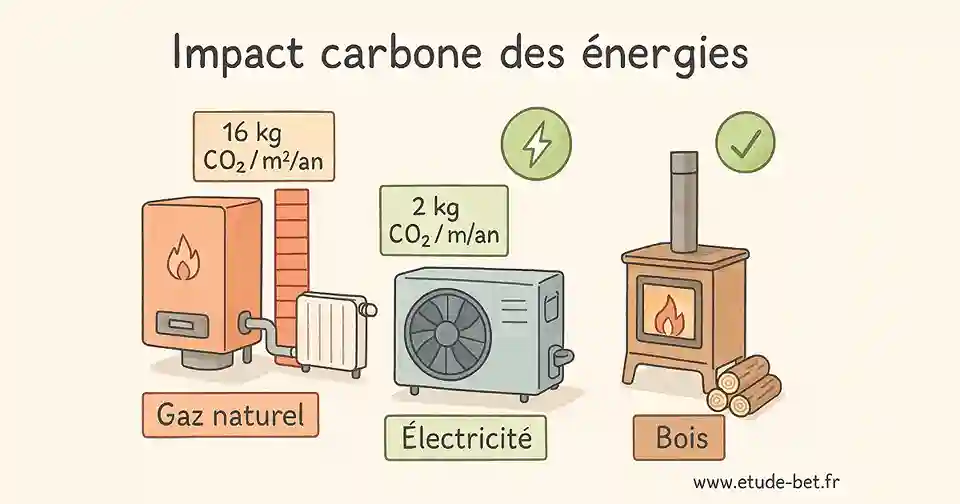

Comparaison de l'impact carbone des principales sources d'énergie pour le chauffage

Exceptions et cas particuliers d'usage du gaz

Solutions hybrides et transitoires

Bien que l'usage principal du gaz soit compromis, certaines configurations permettent encore son utilisation limitée. Les systèmes hybrides combinant pompe à chaleur et chaudière gaz d'appoint peuvent respecter les seuils re2020 si la contribution du gaz reste marginale.

PAC hybride

Pompe à chaleur principale + chaudière gaz d'appoint

Gaz renouvelable

Biogaz ou hydrogène vert (facteur carbone réduit)

Réseau de chaleur

Raccordement à un réseau faiblement carboné

Gaz renouvelable et biogaz

Le gaz renouvelable (biogaz, hydrogène vert) bénéficie de facteurs carbone plus favorables que le gaz naturel fossile. Cependant, sa disponibilité reste limitée et son coût élevé. Les réglementations européennes et françaises évoluent pour faciliter l'injection de ces gaz verts dans les réseaux de distribution.

Alternatives recommandées au chauffage gaz

Pompes à chaleur électriques

Les pompes à chaleur constituent l'alternative privilégiée au gaz en re2020. Avec un facteur carbone de l'électricité française de 79 kg CO2/MWh PCI et un coefficient de performance élevé, elles permettent facilement de respecter les seuils re2020.

Installation d'une pompe à chaleur air-eau en remplacement d'une chaudière gaz

Chauffage bois et biomasse

Le chauffage au bois moderne (granulés, bûches) présente un bilan carbone neutre en re2020. Les poêles à granulés, chaudières biomasse et inserts performants constituent des solutions compatibles, particulièrement adaptées aux zones rurales où l'approvisionnement en bois est facilité.

Comparaison des solutions de chauffage re2020

- Pompe à chaleur air-eau : Impact carbone 2-3 kg CO2/m²/an

- Pompe à chaleur géothermique : Impact carbone 1-2 kg CO2/m²/an

- Chauffage bois granulés : Impact carbone 0-1 kg CO2/m²/an

- Solaire thermique + appoint : Impact carbone 1-2 kg CO2/m²/an

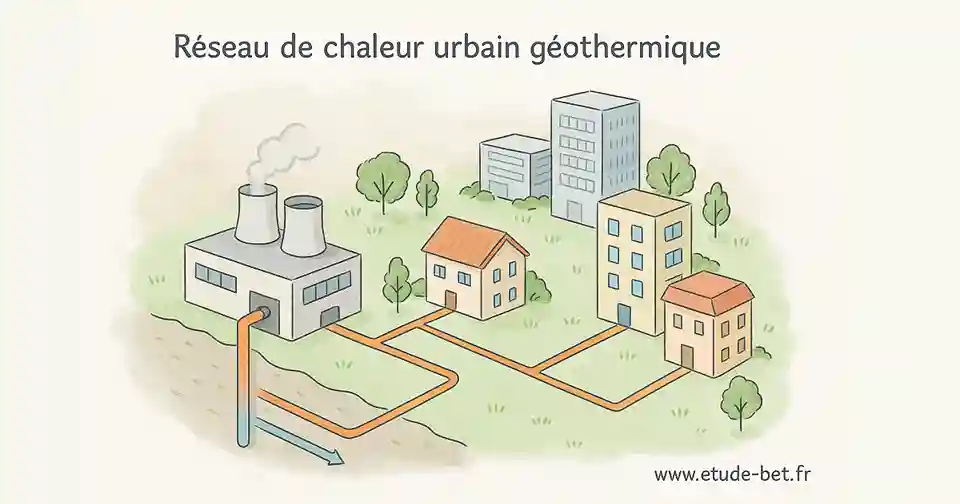

Réseaux de chaleur décarbonés

Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables (géothermie, biomasse, récupération de chaleur) permet de respecter les exigences re2020. Ces réseaux se développent dans les zones urbaines denses et constituent une alternative collective au chauffage individuel.

Exemple de réseau de chaleur urbain alimenté par géothermie

Impact économique de l'abandon du gaz

Surcoûts d'investissement initial

Le remplacement des installations gaz par des solutions re2020 génère un surcoût d'investissement estimé entre 3 000 et 8 000 euros pour une maison individuelle. Ce surcoût varie selon la solution retenue et les spécificités du projet (terrain, exposition, isolation).

Analyse économique comparative

Pour une maison de 100 m², le surcoût d'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière gaz représente environ 5 000 euros. Cependant, les économies d'exploitation (consommation moindre) et les aides publiques (MaPrimeRénov', CEE) peuvent compenser partiellement cet investissement.

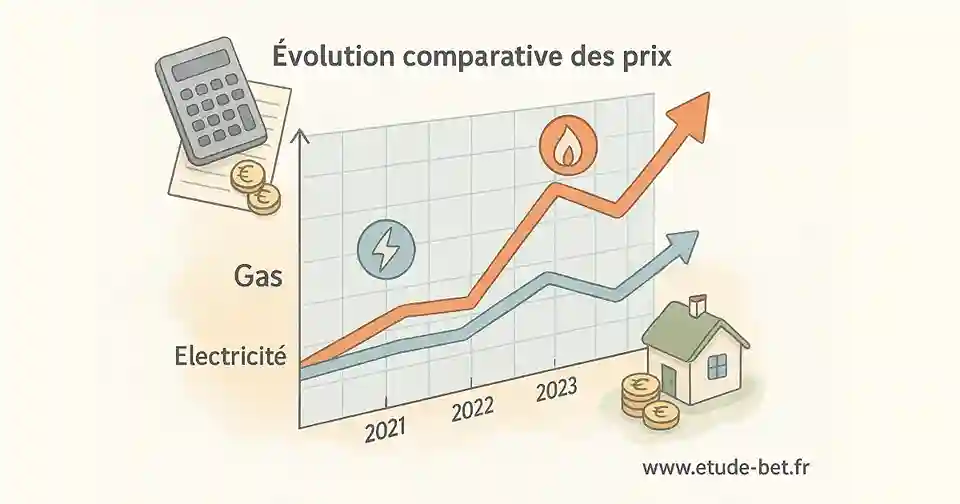

Évolution des coûts d'exploitation

L'évolution des prix de l'énergie modifie l'équation économique. La volatilité des prix du gaz, particulièrement marquée depuis 2021, rend les solutions électriques plus compétitives sur le long terme. Les tarifs réglementés de l'électricité offrent une meilleure visibilité que les prix du gaz indexés sur les marchés européens.

Évolution comparative des prix du gaz et de l'électricité depuis 2020

Stratégies d'adaptation pour les professionnels

Formation et montée en compétences

Les professionnels du chauffage doivent adapter leurs compétences aux nouvelles technologies. La formation sur les pompes à chaleur, les systèmes solaires et la régulation intelligente devient indispensable pour accompagner la transition énergétique des bâtiments neufs.

Évolution des métiers du chauffage

L'abandon progressif du gaz transforme profondément les métiers du chauffage. Les installateurs développent de nouvelles compétences en électricité, en régulation numérique et en énergies renouvelables. Les fabricants d'équipements réorientent leurs gammes vers les solutions décarbonées.

Cette transition crée également de nouvelles opportunités dans la maintenance prédictive, l'optimisation énergétique et l'intégration de systèmes complexes combinant plusieurs sources d'énergie renouvelable.

Conseil et accompagnement des maîtres d'ouvrage

Les bureaux d'études thermiques jouent un rôle clé dans l'accompagnement de cette transition. Ils doivent expliquer les enjeux de la re2020, proposer des solutions techniques adaptées et optimiser les coûts d'investissement et d'exploitation.

Accompagnement par un bureau d'études pour choisir la solution énergétique optimale

Perspectives d'évolution et innovations

Développement de l'hydrogène vert

L'hydrogène vert produit par électrolyse d'énergies renouvelables représente une perspective d'avenir pour le chauffage décarboné. Bien que les technologies soient encore en développement, l'hydrogène pourrait permettre le maintien d'une partie des infrastructures gaz existantes.

Réseaux intelligents et flexibilité énergétique

L'évolution vers des réseaux énergétiques intelligents modifie l'approche du chauffage. Les pompes à chaleur pilotables, le stockage thermique et l'autoconsommation photovoltaïque créent de nouveaux modèles énergétiques plus flexibles et décarbonés.

Votre projet nécessite-t-il une alternative au gaz ?

Nos experts analysent votre projet et vous proposent les meilleures solutions énergétiques conformes à la re2020. Obtenez une étude personnalisée pour optimiser performance et coûts.

Demander une étude énergétiqueSection questions réponses :

Q : Pourquoi le gaz naturel est-il problématique en re2020 ?

R : Le gaz naturel n'est pas formellement interdit par la re2020, mais son usage devient quasi impossible en raison des seuils carbone imposés. L'indicateur icénergie limite l'impact carbone à 4 kg CO2/m²/an jusqu'en 2024, puis à 2 kg CO2/m²/an entre 2025 et 2027. Or, une maison de 100 m² chauffée au gaz génère environ 18 kg CO2/m²/an, soit près de 5 fois le seuil autorisé. Cette différence importante s'explique par le facteur carbone du gaz naturel, qui atteint 227 kg CO2/MWh PCI. Même avec une chaudière gaz à condensation performante, il reste impossible de respecter les exigences re2020, ce qui rend cette énergie fossile inadaptée aux constructions neuves.

Q : Quelles sont les meilleures alternatives au chauffage gaz en re2020 ?

R : Les pompes à chaleur électriques constituent l'alternative privilégiée au gaz en re2020. Elles génèrent un impact carbone de seulement 2 à 3 kg CO2/m²/an pour les modèles air-eau, et 1 à 2 kg CO2/m²/an pour la géothermie, respectant ainsi facilement les seuils réglementaires. Le chauffage au bois moderne (granulés, bûches) représente également une excellente option avec un bilan carbone neutre (0-1 kg CO2/m²/an). Les réseaux de chaleur décarbonés, alimentés par géothermie ou biomasse, offrent une solution collective particulièrement adaptée aux zones urbaines. Enfin, les systèmes solaires thermiques couplés à un appoint électrique permettent aussi de respecter les exigences, avec un impact de 1 à 2 kg CO2/m²/an.

Q : Les systèmes hybrides gaz sont-ils autorisés en re2020 ?

R : Oui, les systèmes hybrides combinant une pompe à chaleur principale et une chaudière gaz d'appoint peuvent respecter les seuils re2020, à condition que la contribution du gaz reste marginale. Dans cette configuration, la pompe à chaleur assure l'essentiel des besoins de chauffage, tandis que la chaudière gaz intervient uniquement lors des périodes de grand froid ou de forte demande. Cette solution transitoire permet de bénéficier de la sécurité d'approvisionnement du gaz tout en respectant les contraintes carbone. Cependant, l'équilibre entre les deux énergies doit être soigneusement dimensionné lors de l'étude thermique pour garantir que l'impact carbone global reste sous les seuils réglementaires. L'investissement initial est plus élevé qu'une solution unique, mais offre une flexibilité appréciée dans certains projets.

Q : Quel est le surcoût pour remplacer le gaz par une solution re2020 ?

R : Le remplacement d'une installation gaz par une solution conforme re2020 génère un surcoût d'investissement estimé entre 3 000 et 8 000 euros pour une maison individuelle. Pour une maison de 100 m², une pompe à chaleur coûte environ 5 000 euros de plus qu'une chaudière gaz. Cependant, cette analyse doit être nuancée car les économies d'exploitation réduisent ce surcoût sur le long terme. Les aides publiques comme MaPrimeRénov' et les certificats d'économies d'énergie peuvent compenser partiellement l'investissement initial. De plus, la volatilité des prix du gaz, particulièrement marquée depuis 2021, rend les solutions électriques plus compétitives. Les tarifs réglementés de l'électricité offrent également une meilleure visibilité que les prix du gaz indexés sur les marchés européens, facilitant la projection économique sur 20 à 30 ans.

Q : Le biogaz permet-il de respecter la re2020 ?

R : Le biogaz bénéficie d'un facteur carbone plus favorable que le gaz naturel fossile, pouvant descendre jusqu'à 44 kg CO2/MWh PCI selon son origine, soit 5 fois moins que le gaz naturel classique. Cette amélioration significative facilite le respect des seuils re2020, mais reste généralement insuffisante pour une conformité totale sans mesures complémentaires. Le principal frein à l'usage du biogaz réside dans sa disponibilité limitée sur le territoire et son coût d'approvisionnement élevé. Les réglementations européennes et françaises évoluent progressivement pour faciliter l'injection de ces gaz verts dans les réseaux de distribution existants. À terme, le développement du biogaz et de l'hydrogène vert pourrait permettre de maintenir une partie des infrastructures gaz tout en décarbonant le secteur du bâtiment.

Q : Quelle différence entre la rt2012 et la re2020 concernant le gaz ?

R : La rt2012 autorisait largement l'usage du gaz naturel et se concentrait principalement sur les consommations énergétiques exprimées en kWh, sans distinction selon l'origine de l'énergie. La re2020 marque une rupture majeure en introduisant une approche basée sur l'impact carbone des énergies sur tout leur cycle de vie. Cette nouvelle réglementation mesure non seulement la quantité d'énergie consommée, mais surtout les émissions de CO2 associées. Le critère icénergie, absent de la rt2012, pénalise fortement les énergies fossiles comme le gaz. Alors qu'une maison rt2012 pouvait facilement intégrer une chaudière gaz performante, la même configuration devient impossible en re2020. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie nationale de décarbonation du secteur du bâtiment et les objectifs climatiques de la France.

Q : Comment calculer l'impact carbone d'une installation gaz en re2020 ?

R : Le calcul de l'impact carbone d'une installation gaz repose sur trois éléments : la surface habitable, la consommation énergétique annuelle et le facteur carbone du gaz (227 kg CO2/MWh PCI). Pour une maison de 120 m² bien isolée avec une chaudière gaz à condensation consommant 70 kWh/m²/an, le calcul se décompose ainsi : consommation totale de 8 400 kWh/an (120 m² × 70 kWh/m²/an), soit 1 907 kg CO2/an (8 400 kWh × 227 kg CO2/MWh ÷ 1000). Ramené au m², cela donne un impact de 16 kg CO2/m²/an, dépassant largement le seuil re2020 de 4 kg CO2/m²/an. Ce calcul simplifié illustre pourquoi même les installations gaz les plus performantes ne peuvent respecter les exigences réglementaires actuelles.