Comprendre le coefficient Bbio de la rt2012

L'essentiel en bref

Le coefficient Bbio de la rt2012 quantifie la performance thermique du bâti avant installation des équipements de chauffage et climatisation. Il mesure les besoins énergétiques pour le chauffage et l'éclairage en fonction de la qualité architecturale et de l'enveloppe. Ce coefficient ne doit pas dépasser une valeur plafond (bbiomax) pour valider l'attestation pcmi14 requise lors du dépôt en mairie. Malgré son remplacement par la re2020 en 2022, le Bbio rt2012 demeure pertinent pour des dossiers en cours.

Le Bbio rt2012 : pilier de l'architecture performante

Le coefficient Bbio représente l'avancée décisive de la norme thermique rt2012 en valorisant les qualités architecturales du projet plutôt que la technologie des installations. Cette philosophie novatrice met l'accent sur la conception bioclimatique intelligente, incitant maîtres d'œuvre et architectes à soigner l'implantation, l'enveloppe thermique, la forme du bâtiment et l'utilisation passive du soleil pour réduire drastiquement les dépenses énergétiques. Le Bbio rt2012 a transformé les pratiques de conception en substituant une logique de performance globale à l'ancienne focalisation sur les systèmes techniques, établissant ainsi les principes directeurs que renforce aujourd'hui la re2020. Même si la rt2012 conserve sa validité pour certains dossiers, sa maîtrise permet de saisir l'évolution normative actuelle. Titre V avec le Cstb.

Qu'est-ce que le Bbio et à quoi sert-il ?

Le coefficient Bbio (besoin bioclimatique) exprime en points les exigences thermiques d'un édifice pour garantir le confort sans recourir aux systèmes énergétiques actifs. Il représente un indice de l'efficacité passive de la construction. (Construire sans RT2012).

Que prend en compte le Bbio rt2012 ?

Le coefficient Bbio rt2012 intègre deux catégories de besoins énergétiques primaires :

- Dépenses pour le chauffage : quantité d'énergie requise pour garantir 19°C durant les périodes habitées

- Consommation d'éclairage : appoint lumineux artificiel en cas de luminosité naturelle insuffisante

À la différence de la re2020, le Bbio rt2012 exclut les exigences de climatisation, traduisant une adaptation au climat métropolitain tempéré.

Révolution méthodologique introduite par la rt2012

La mise en place du Bbio représente un tournant décisif dans la réglementation énergétique :

- Logique bioclimatique : priorité à la conception passive intelligente

- Autonomie vis-à-vis des systèmes : qualité architecturale intrinsèque

- Stimulation de la conception : optimisation précoce dès l'esquisse

- Articulation normative : coordination avec les indicateurs cep et tic

Facteurs déterminants du coefficient Bbio rt2012

La valeur du Bbio résulte de multiples variables architecturales et constructives qu'il convient d'ajuster dès l'avant-projet.

Performances de l'enveloppe architecturale

Composantes essentielles pour le Bbio rt2012

- Performances isolantes : résistances thermiques R des parois pleines (façades, couverture, sols)

- Fuites thermiques linéaires : pertes aux jonctions entre éléments constructifs

- Perméabilité de l'enveloppe : contrôle des fuites d'air non maîtrisées

- Masse thermique : aptitude au stockage de chaleur des composants

- Ouvrants et vitrages : performances Uw et transmission solaire des fenêtres

Volumétrie et organisation spatiale

La morphologie architecturale affecte considérablement le coefficient Bbio :

- Rapport géométrique : relation entre surfaces déperditives et volume habitable

- Indicateur de compacité : ratio S/V à minimiser pour optimiser le Bbio

- Accidents architecturaux : saillies et retraits dégradant les performances

- Espaces non climatisés : locaux annexes adjacents (stationnement, cellier, combles)

Influence morphologique sur le Bbio

Habitation carrée de 100 m² (dimensions 10×10 m) :

- Linéaire de façades : 40 mètres de parois extérieures

- Ratio S/V : approximativement 0,8

Habitation en forme de L de surface équivalente :

- Linéaire de façades : 60 mètres de parois extérieures (+50%)

- Ratio S/V : approximativement 1,2 (+50%)

Cette variation affecte significativement le Bbio, imposant un renforcement isolant pour la configuration en L. (Surface Shonrt).

Gains solaires et luminosité naturelle

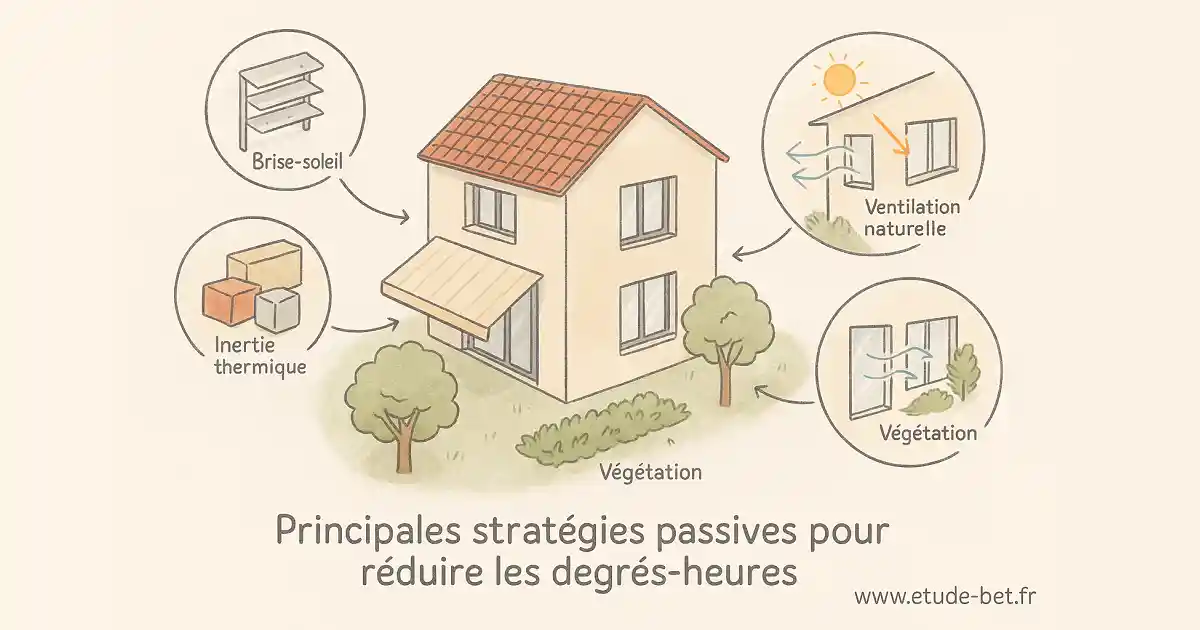

L'exploitation rationnelle des ressources gratuites représente un levier majeur du Bbio : (isolation thermique aqc)

- Disposition des façades : maximiser les ouvertures orientées sud

- Calibrage des surfaces vitrées : compromis entre gains et pertes thermiques

- Dispositifs d'ombrage : avancées de toiture, brise-soleil, fermetures

- Zonage fonctionnel : espaces principaux vers le sud, secondaires au nord

Protocole de calcul du Bbio rt2012

L'évaluation du Bbio s'appuie sur la procédure th-bce 2012 simulant le fonctionnement thermique sur cycles mensuels. (guide rt2012 ffb).

Fondements de la modélisation thermique

La procédure de calcul Bbio rt2012 exploite une modélisation thermique conventionnelle :

- Résolution mensuelle : moyennes calculées pour chaque mois calendaire

- Sectorisation thermique : partition en secteurs thermiquement cohérents

- Hypothèses standardisées : températures et gains forfaitaires normalisés

- Fichiers météorologiques : données climatiques régionales de référence

Hypothèses normalisées pour le calcul rt2012

Le calcul Bbio s'effectue selon des conventions garantissant la reproductibilité :

Hypothèses conventionnelles Bbio rt2012

- Consigne thermique : 19°C en présence, 16°C en absence

- Profils d'occupation : scénarios conventionnels selon la destination

- Gains internes : apports forfaitaires d'occupation et d'usage

- Pilotage des occultations : fonctionnement optimal des protections mobiles

- Compléments lumineux : appoint artificiel si éclairage naturel déficient

Outils informatiques de calcul rt2012

Le calcul Bbio rt2012 requiert des logiciels ayant reçu l'agrément officiel :

- Perrenoud : plateforme historique intégrant calcul et édition d'attestations

- ClimaWin : solution spécialisée en thermique réglementaire

- U22Win : application orientée calculs rt2012

- PHPP : outil Passive House Planning Package adapté

Valeurs limites et Bbiomax rt2012

Le Bbio obtenu ne doit pas excéder le Bbiomax réglementaire modulé selon les propriétés du projet et son emplacement géographique.

Détermination du Bbiomax rt2012

Le Bbiomax s'établit via l'équation réglementaire rt2012 :

Équation du Bbiomax rt2012

Bbiomax = Bbiomax_moyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)

Incluant les correctifs suivants :

- Mbgéo : secteur climatique (H1, H2, H3)

- Mbalt : ajustement altimétrique

- Mbsurf : surface unitaire des logements

Seuils Bbiomax par secteur climatique

Les plafonds Bbiomax rt2012 diffèrent selon l'implantation territoriale :

Valeurs Bbiomax rt2012 indicatives (habitat individuel)

- Secteur H1a (Nord-Est) : Bbiomax ≈ 75 points

- Secteur H1b (Nord-Ouest) : Bbiomax ≈ 70 points

- Secteur H1c (Centre-Est) : Bbiomax ≈ 68 points

- Secteur H2a (Ouest) : Bbiomax ≈ 65 points

- Secteur H2b (Sud-Ouest) : Bbiomax ≈ 63 points

- Secteur H2c (Sud-Est) : Bbiomax ≈ 58 points

- Secteur H2d (Corse) : Bbiomax ≈ 55 points

- Secteur H3 (Méditerranée) : Bbiomax ≈ 50 points

Ajustements altitude et surface

Le Bbiomax rt2012 évolue selon les particularités du projet :

- Facteur altitudinal : bonification au-delà de 500 mètres

- Pondération surfacique : ajustement selon surface moyenne par logement

- Typologie constructive : distinction maison individuelle / habitat groupé

Techniques d'amélioration du Bbio rt2012

L'optimisation du Bbio nécessite une démarche intégrée considérant l'ensemble des variables affectant les exigences énergétiques passives.

Renforcement de la performance thermique

Pistes d'optimisation du Bbio rt2012

- Isolation supérieure : résistances thermiques dépassant les seuils minimaux

- Suppression des fuites thermiques : isolation thermique par l'extérieur sans interruption

- Maîtrise de la perméabilité : test q4 ≤ 0,6 m³/h.m² sous 4 Pa

- Ouvrants haute performance : Uw ≤ 1,4 W/m².K selon secteurs

- Fermetures thermiques : gains de performance hivernale nocturne

Architecture bioclimatique rt2012

La conception bioclimatique procure des opportunités d'optimisation substantielles :

- Volumétrie ramassée : réduction du ratio S/V

- Exposition méridionale : 50% des vitrages principaux au sud ± 45°

- Vitrages contrôlés : 17-25% de la surface de plancher

- Occultations calibrées : dimensionnement des débords selon latitude

- Volumes tampons : serres bioclimatiques, locaux techniques non chauffés

Dispositifs techniques additionnels

Certaines solutions constructives favorisent l'atteinte d'un Bbio performant :

- ITE intégrale : enveloppe isolante continue sans rupture

- Vitrages triple : en secteurs froids H1 et orientations défavorables

- Parois à accumulation : captation et restitution différée des gains solaires

- Dispositifs zénithaux : pénétration optimisée de la lumière naturelle

Illustration d'optimisation Bbio rt2012

Maison 100 m² en secteur H1b :

- Version initiale : Bbio = 85 points (hors limites, Bbiomax = 70)

- Isolation renforcée : R façades 4 m².K/W → Bbio = 75 points

- Ouvrants performants : Uw 1,3 W/m².K → Bbio = 70 points

- Simplification volumétrique : limitation des décrochés → Bbio = 65 points (conforme)

Articulation Bbio, cep et tic en rt2012

Le Bbio participe à la triple exigence rt2012 avec le cep et la tic, constituant un système intégré de performances. (Rapport Rset).

Interaction Bbio et cep

Un Bbio optimisé simplifie le respect du cep (consommation primaire) :

- Exigences diminuées : sollicitation réduite des générateurs thermiques

- Calibrage approprié : installations moins surdimensionnées et plus efficientes

- Rendement optimisé : fonctionnement en plage nominale plus fréquent

Cohérence Bbio et tic

Les solutions d'amélioration du Bbio peuvent favoriser le confort estival (tic) :

- Isolation performante : atténuation des apports thermiques par conduction

- Occultations solaires : prévention des températures excessives l'été

- Masse thermique : amortissement des fluctuations thermiques

Transition vers la re2020

Le principe du Bbio, instauré par la rt2012, perdure et se durcit dans la re2020 tout en préservant sa philosophie originelle.

Continuité méthodologique

Le Bbio re2020 conserve les acquis établis en rt2012 :

- Approche bioclimatique : conception passive priorisée

- Autonomie systèmes : qualité architecturale intrinsèque

- Vision globale : enveloppe et exploitation solaire

Durcissements en re2020

La re2020 intensifie les contraintes Bbio :

- Plafonds abaissés : Bbiomax diminué d'environ 10%

- Exigences estivales : prise en compte du rafraîchissement

- Modélisation horaire : précision accrue par rapport au pas mensuel rt2012

- Trajectoire temporelle : durcissement progressif des seuils

Domaines d'application actuels du Bbio rt2012

Quoique majoritairement supplanté par la re2020, le référentiel rt2012 demeure applicable dans certains contextes particuliers.

Situations d'application subsistantes

Le Bbio rt2012 conserve sa pertinence pour :

- Autorisations antérieures à 2022 : opérations engagées sous rt2012

- Extensions modestes : selon critères de surface

- Édifices particuliers : certains programmes non concernés par re2020

- Référence comparative : benchmark avec re2020

Leçons pour la conception contemporaine

L'expertise du Bbio rt2012 éclaire les bonnes pratiques actuelles :

- Performance passive : primauté de l'efficience de l'enveloppe

- Volumétrie rationnelle : compacité et orientation appropriée

- Enveloppe continue : suppression des ponts thermiques

- Synthèse architecturale : alliance performance et qualité esthétique

Synthèse des points essentiels

Ce qu'il faut retenir sur le Bbio rt2012

- Le Bbio quantifie l'efficience thermique passive de l'architecture indépendamment des installations

- Il mesure les exigences thermiques et d'éclairement selon les performances de l'enveloppe

- Le Bbio ne doit pas dépasser le Bbiomax normatif variant selon le secteur climatique

- La morphologie du bâtiment représente le paramètre le plus déterminant du Bbio

- La démarche bioclimatique favorise l'efficacité architecturale avant les équipements techniques

- Le Bbio rt2012 a posé les fondements conceptuels amplifiés par la re2020

- Sa connaissance demeure pertinente pour certaines opérations restant sous rt2012

Le coefficient Bbio rt2012 a profondément transformé les méthodes de conception thermique en positionnant l'efficacité passive comme priorité fondamentale. Cette avancée conceptuelle, valorisant la qualité architecturale intrinsèque plutôt que la technologie des équipements, a établi les principes directeurs de la mutation énergétique du secteur bâti. Même si la rt2012 ne régit plus les projets neufs depuis l'application de la re2020, la compréhension de ses fondamentaux demeure indispensable pour appréhender les évolutions normatives et maximiser les performances énergétiques des constructions.

Votre projet requiert une étude thermique rt2012 ?

Nos ingénieurs spécialisés maîtrisent intégralement les procédures rt2012 pour les dossiers encore soumis à ce référentiel. Nous optimisons le Bbio de votre conception pour assurer la conformité normative. (Compacité de la construction)

Solliciter votre étude Bbio rt2012Section questions réponses :

Q : Quelle est la différence entre le bbio et le cep en rt2012 ?

R : Le bbio et le cep sont deux indicateurs complémentaires mais distincts de la rt2012. Le bbio (besoin bioclimatique) mesure uniquement les besoins énergétiques théoriques du bâtiment liés à sa conception passive, sans considérer les équipements installés. Il évalue les besoins de chauffage et d'éclairage selon la qualité de l'enveloppe, l'orientation et la compacité. Le cep (consommation d'énergie primaire) mesure quant à lui les consommations énergétiques réelles du bâtiment en intégrant tous les postes : chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires. Le cep dépend donc du bbio mais aussi de l'efficacité des équipements choisis. Un bbio optimisé facilite grandement le respect du cep en réduisant les besoins à la source.

Q : Comment calculer le bbiomax pour mon projet de construction ?

R : Le bbiomax se calcule selon la formule réglementaire rt2012 : bbiomax = bbiomax_moyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf). Le bbiomax_moyen est une valeur de référence modulée par trois coefficients : Mbgéo correspond à votre zone climatique (h1, h2 ou h3), Mbalt intègre une correction selon l'altitude du terrain, et Mbsurf module selon la surface moyenne des logements. Par exemple, une maison individuelle en zone h1b (nord-ouest) aura un bbiomax d'environ 70 points, tandis qu'en zone h3 (méditerranée) le seuil descend à environ 50 points. Pour connaître précisément votre bbiomax, vous devez identifier votre zone climatique, l'altitude de votre terrain et la surface de votre projet. Un bureau d'études thermiques utilise des logiciels certifiés pour calculer exactement ce seuil réglementaire que votre projet devra respecter.

Q : Quels sont les paramètres les plus importants pour optimiser le bbio rt2012 ?

R : Les paramètres les plus influents pour optimiser le bbio sont d'abord la compacité du bâtiment, qui représente le rapport entre la surface déperditive et le volume chauffé. Une forme simple et compacte minimise les déperditions thermiques. L'isolation thermique de l'enveloppe joue également un rôle majeur, avec des résistances thermiques élevées pour les murs, toiture et planchers. L'orientation et le dimensionnement des baies vitrées constituent le troisième levier essentiel : privilégier 50% des ouvertures au sud permet de maximiser les apports solaires gratuits. Le traitement des ponts thermiques, notamment par une isolation thermique extérieure continue, limite les déperditions linéiques. Enfin, la performance des menuiseries avec un coefficient Uw faible et l'étanchéité à l'air du bâtiment complètent les facteurs déterminants. Ces paramètres doivent être optimisés dès la conception pour obtenir un bbio conforme sans surcoût majeur.

Q : La rt2012 et son bbio sont-ils encore applicables en 2025 ?

R : En 2025, la rt2012 a été largement remplacée par la re2020 depuis janvier 2022 pour les constructions neuves. Cependant, le bbio rt2012 reste applicable dans certaines situations spécifiques : les projets dont le permis de construire a été déposé avant l'entrée en vigueur de la re2020 peuvent achever leur construction sous rt2012, certaines extensions de surface limitée peuvent encore relever de cette réglementation, et quelques types de bâtiments spécifiques non encore couverts par la re2020 restent soumis à la rt2012. De plus, la compréhension du bbio rt2012 demeure pertinente car ses principes de conception bioclimatique ont été repris et renforcés dans la re2020. Les professionnels du bâtiment continuent d'utiliser les méthodes d'optimisation développées pour la rt2012 comme base de travail pour les projets re2020, car les fondamentaux de la performance passive restent identiques.

Q : Quelle est la différence entre le bbio rt2012 et le bbio re2020 ?

R : Le bbio re2020 conserve la philosophie du bbio rt2012 en évaluant la performance énergétique passive du bâtiment, mais apporte des évolutions significatives. La principale différence réside dans l'intégration des besoins de refroidissement en re2020, absents du bbio rt2012 qui ne considérait que le chauffage et l'éclairage. Le calcul en re2020 utilise un pas de temps horaire plus précis, contre un pas mensuel en rt2012, permettant une simulation thermique plus fine. Les seuils bbiomax ont été réduits d'environ 10% en re2020, renforçant les exigences de performance passive. La re2020 prévoit également une évolution temporelle progressive avec des seuils de plus en plus stricts jusqu'en 2031. Enfin, la méthode de calcul re2020 intègre mieux les enjeux de confort d'été et d'adaptation au changement climatique, reflétant les préoccupations environnementales actuelles.

Q : Comment la forme de mon bâtiment influence-t-elle le bbio ?

R : La forme du bâtiment impacte directement le bbio via le coefficient de compacité, qui représente le rapport entre la surface déperditive (murs, toiture, planchers) et le volume chauffé. Une forme compacte, comme un carré ou un rectangle simple, minimise la surface d'échange avec l'extérieur et réduit donc les déperditions thermiques, améliorant ainsi le bbio. À l'inverse, les formes complexes avec des décrochés, saillies, ou plans en L, T ou U augmentent significativement le périmètre de murs extérieurs. Par exemple, une maison carrée de 100 m² présente environ 40 m de murs extérieurs, tandis qu'une forme en L de même surface peut atteindre 60 m de façade, soit 50% de surface déperditive supplémentaire. Cette différence impacte directement le bbio et nécessite une isolation renforcée pour compenser. Les architectes doivent donc trouver un équilibre entre esthétique architecturale et performance thermique dès la conception du projet.

Q : Quelles solutions techniques permettent d'améliorer mon bbio rt2012 ?

R : Plusieurs solutions techniques permettent d'améliorer efficacement le bbio. L'isolation thermique par l'extérieur assure une continuité de l'enveloppe isolante et traite efficacement les ponts thermiques. Le renforcement de l'isolation avec des résistances thermiques élevées (R murs ≥ 4 m².K/W, R toiture ≥ 8 m².K/W) réduit les besoins de chauffage. Les menuiseries performantes avec un coefficient Uw ≤ 1,4 W/m².K limitent les déperditions par les vitrages. En zones froides, les triples vitrages sur les expositions nord améliorent significativement le bilan. L'étanchéité à l'air renforcée, vérifiée par un test avec un objectif q4 ≤ 0,6 m³/h.m², réduit les infiltrations parasites. Les protections solaires dimensionnées (casquettes, débords de toiture) optimisent les apports solaires en hiver tout en limitant les surchauffes estivales. Enfin, l'intégration d'espaces tampons comme des vérandas ou garages non chauffés crée une zone intermédiaire protectrice qui améliore le bbio global du bâtiment.